Une ONG annonce triomphalement sur son site que « L’Afrique sera bientôt autosuffisante en riz ». Quelle bonne nouvelle, issue d’un récent colloque d’experts tenu à Cotonou, et que l’on peut lire ici. En particulier grâce à six nouvelles variétés de riz Arica plus performantes que le riz Nerica utilisé par les paysans, particulièrement le Was 21, qui présente une grand tolérance au froid et à la toxicité. J’aimerais tellement que ça se réalise. J’ai été interpellé sur le sujet et me permet à cette occasion de mettre un bémol à cet optimisme.

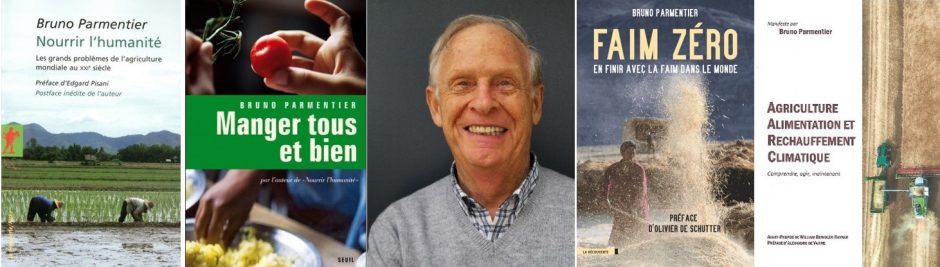

NB. : Texte largement issu de mon prochain livre « Faim zéro, en finir avec la faim dans le monde » à paraître aux Éditions La Découverte en septembre 2014.

Les experts en riz réunis à Cotonou en février 20114

La méthode dite de « système de riziculture intensive » (SRI), a été inventée dans les années 60 à Madagascar par un jésuite français, le père Henri de Laulanié (ancien de mon école d’agriculture d’Angers !), et diffusée dans plusieurs pays africains. Elle permet au rendement de passer de 2 tonnes par hectare à 6, voire 10 sans l’utilisation de pesticides ou de fertilisants inorganiques, en valorisant au mieux le potentiel génétique du riz et la gestion de l’eau. Concrètement, on repique au bout de 10 jours au lieu de 30 en espaçant davantage les plants. Les champs ne sont plus inondés durant la période de croissance végétative ; pour préserver l’humidité du sol, on se contente d’arroser tous les 3 à 6 jours. De telles pratiques favorisent un meilleur développement du système racinaire. On n’inonde qu’après la floraison, puis on draine 25 jours avant la récolte. Celle-ci sera au final doublée ou triplée, sur des cycles plus courts et en économisant 40 % d’eau.

Mais la médaille a son revers : il est nécessaire de posséder une excellente technique, en particulier pour maîtriser les mauvaises herbes, ce qui rajoute de la difficulté dans un pays peu éduqué et où le respect des traditions ancestrales reste fort. Et surtout, dans la culture du riz irrigué en terrasses, la pression sociale conservatrice est intense : chacun dépend de ses voisins d’au-dessus pour l’accès à l’eau et se doit d’en fournir aux voisins d’en dessous ; celui qui utilise l’eau à contre temps se fait donc fortement réprimander. Au final, la tradition est restée largement plus forte que l’innovation, et, malheureusement, ce système peu couteux reste très peu développé. Parallèlement, au cours des deux dernières décennies, le nombre d’affamés a augmenté de 147 % à Madagascar (passage de 3 à 7 millions), un pays où 50 % des enfants sont malnutris.

En matière de riz, chacun dépend de son voisin, ce qui ne facilite pas l’introduction de nouvelles pratiques culturales

Alors peut-être qu’à la suite de ce colloque de grandes fermes intégrées au marché mondial des technologies vont effectivement augmenter fortement leur production de riz. Peut-être que, numériquement, la production de riz en Afrique dépassera la consommation, et que ce continent deviendra exportateur de ce trésor de la nature. Est-ce que, pour autant, la faim va cesser d’y progresser, en particulier chez les petits paysans ?

En fait, on rencontre régulièrement des Européens qui pensent avoir inventé une technologie susceptible de contribuer efficacement à résoudre le problème de la faim. Ils cherchent alors des financements pour diffuser massivement ces techniques. Parfois, les organisations internationales, les gouvernements locaux, voire même les O.N.G. se laissent prendre au jeu. On lance alors des programmes de construction de puits, ou de mares, d’élevage (volailles ou chèvres), de maraichage, d’arboriculture, de stockage (entrepôts pour les céréales, les légumes, tanks à lait réfrigérés à énergie solaire), etc. Les financeurs, qui n’imaginent même pas la vie sans eau, sans viande, sans légumes, sans possibilité de stockage, se rassurent et se donnent bonne conscience. Eux n’iraient certainement pas se fourvoyer, comme paraît-il certains Russes au siècle dernier, en envoyant des chasse-neiges dans les pays tropicaux ! Dans leur esprit, ces techniques sont bonnes et utiles, donc les diffuser ne peut que faire du bien.

Pour illustrer le propos, prenons l’exemple d’un puits. La question simple : « est-ce que la construction d’un puits fait diminuer la faim dans un village ? » peut paraître tout à fait saugrenue à un esprit hexagonal qui frémit en se représentant la dure vie de ceux (et surtout celles) qui doivent tous les jours marcher sur plusieurs kilomètres pour ramener quelques bidons d’eau à la potabilité douteuse.

Mais la construction d’un « vrai » puits entraîne irrémédiablement l’arrivée dans le village de technologies jusque-là non maîtrisées et d’une monétarisation de la vie économique. Il faut s’endetter pour payer le forage et l’installation d’un moteur, puis son entretien, et ensuite rembourser ou payer cash un droit d’utilisation de l’eau, ce qui devient hypothétique pour les gens qui vivent dans la simple subsistance. Ils doivent donc se mettre à vendre une partie de leur récolte, et abandonner les cultures vivrières, dont le marché est peu organisé, au profit des cultures d’exportation, pour lesquelles il y a des acheteurs sur place (thé, café, cacao, arachide, coton, etc.), mais sans aucune maîtrise des prix. Parfois, ils partiront travailler quelques semaines ou quelques mois ailleurs pour compléter les revenus. Très rapidement, le « marché » fait le tri entre ceux qui sont alphabétisés et instruits, qui savent déjà se débrouiller dans la ville voisine, qui parlent la langue des affaires ou des urbains, c’est-à-dire l’anglais ou le français ou l’espagnol, qui ont un petit pécule… et les autres, qui ne sont absolument pas préparés à cette irruption du modernisme.

Au bout de quelques mois, ou au plus quelques années, l’apparente égalité entre les villageois est remise en question. À la première mauvaise récolte, ou baisse du cours de leur production, les plus pauvres finissent par céder leur lopin de terre aux plus riches et deviennent ouvriers agricoles ; ils se sont prolétarisés dans un marché de l’emploi qui ne leur est absolument pas favorable. Et fatalement, ils finissent par ne plus pouvoir suffisamment se nourrir, et se voient obligés d’immigrer. La boucle est bouclée : le puits a finalement fait progresser la faim dans le village, tandis que l’irrigation qu’il procure augmente la production alimentaire industrielle… à destination de la ville. Quelle ville ? Celle du pays concerné lorsque ça se passe bien, ou une ville européenne ou nord-américaine dans les autres cas, vers laquelle se déversera à bas prix cette mono production de produits tropicaux ou de contre saison. L’enfer est pavé de bonnes intentions !

Et c’est pourquoi certains programmes de développement refusent de se lancer dans la construction de puits.

Modernité technique, oui, mais qu’en est-il de la population ?

Le sous-développement, celui qui produit mécaniquement l’insécurité alimentaire, est d’abord « dans la tête ». C’est la grande difficulté qu’ont les gens de se projeter dans un avenir différent, et d’entreprendre ensemble. La solution à un tel état de fait ne peut pas être purement technique. Une stratégie efficace doit être sociale et éducative avant tout. Là encore, si la faim est politique, son éradication aussi. Les technologies peuvent éventuellement rendre service à des stratégies sociales, et, de ce point de vue, n’importe quel genre de technique pourrait faire l’affaire pour fonder une école efficace du changement de vie. A la limite, peu importe que l’on commence par des actions agricoles, alimentaires, hydrauliques, énergétiques ou hygiénistes. Le plus important et de savoir comment et avec qui on les mène. La technique est un prétexte à l’action éducative et sociale, et non pas l’inverse. D’autant plus que, dans des villages très pauvres, ce sont de processus élémentaires dont on a besoin, il n’est pas question d’implanter de la haute technologie, ni des techniques couteuses en capital.