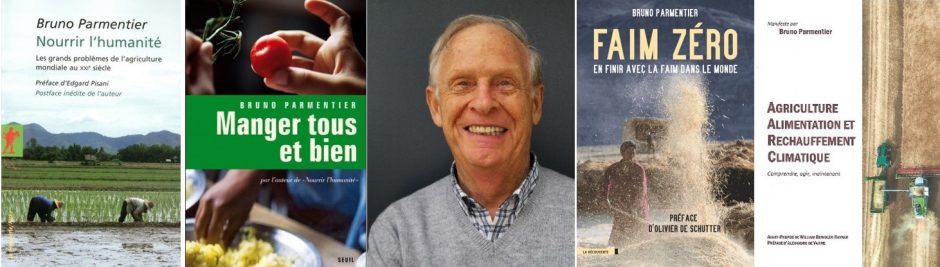

Ingénieur des mines et économiste, Bruno Parmentier, ancien directeur de l’école supérieur d’agronomie d’Angers, juge inéluctable l’interdiction du glyphosate. Pour autant, il estime que l’adaptation du modèle agricole sera très compliquée et onéreuse à mettre en œuvre très rapidement.

Version enrichie de l’interview parue dans le journal La Croix le 8 novembre 2017 – Recueilli par Mathieu Castagnet.

La Croix : Lors du vote prévu le 9 novembre, la France demandera un renouvellement du glyphosate n’excédant pas trois ans. Est-ce raisonnable ?

Bruno Parmentier : L’élément clé n’est pas vraiment de savoir si l’on repart avec le glyphosate pour une durée de trois, quatre ou cinq ans. C’est de voir si ce sera un nouveau renouvellement (qui pourra en entraîner d’autres), ou bien si l’Europe engage vraiment le compte à rebours pour l’interdiction définitive de ce produit. Si on ne fait pas cela, alors rien ne changera vraiment.

En réalité, l’opinion publique a fait son choix. Les jours du glyphosate sont comptés. Viendra ensuite à plus ou moins brève échéance la question de l’interdiction d’autres pesticides, en particulier insecticides, comme les néonicotinoïdes. Pour notre agriculture chimique, c’est donc un tremblement de terre qui arrive et le problème c’est que nous y sommes très mal préparés.

Si l’on bannissait brutalement au 1er janvier 2018 le glyphosate, la France perdrait probablement brutalement 20 à 30 % de sa production, notamment dans les céréales. Ce serait un séisme et l’on peut donc comprendre pourquoi la FNSEA combat une telle interdiction.

Pour autant, il me semble absurde d’exiger, comme le fait le syndicat agricole majoritaire, que le glyphosate reste autorisé jusqu’à ce qu’une autre solution apparaisse. Cela revient à dire : on veut garder ce poison tant que vous ne nous en proposez pas un autre.

La Croix : Vous ne croyez donc pas qu’un délai plus long permettrait de trouver un autre produit capable de remplacer le glyphosate ?

B. P. : Voilà un raisonnement très XXe siècle ! Depuis les années 1950, plusieurs pesticides importants ont été interdits et remplacés par d’autres, jugés moins dangereux au moment de leur mise en marché. Mais à l’expérience on s’est aperçu que les nouveaux étaient également nocifs et la question de leur interdiction est revenue sans cesse. Il ne faut pas oublier que ces substances, herbicides, fongicides ou insecticides, sont destinées à tuer des plantes, des champignons ou des insectes. Comment imaginer qu’ils soient totalement neutres pour la chaîne alimentaire dont nous sommes un élément. On voit par exemple dans les insecticides les « effets collatéraux » : les produits qui visent les insectes qui détruisent nos plantes tuent également ceux qui pollinisent ces mêmes plantes ou celles d’à-côté. Et d’une manière générale ces produits accélèrent la sélection des espèces les plus indésirables. On est donc devant une véritable « course aux armements » entre les molécules chimiques et les capacités d’adaptation des ravageurs !

Il risque donc de se passer bien du temps avant que l’on trouve des produits qui toucheront les plantes ou les insectes sans avoir aucun effet sur l’homme, ou collatéraux. Mais l’agriculture, elle, ne peut pas attendre, c’est maintenant qu’elle doit commencer à se transformer radicalement pour sortir du tout chimique, chaque fois que celui-ci comporte des dangers. C’est possible, mais se sera exigeant et cela demandera du temps.

La Croix : Justement, sera-t-il possible de trouver ces solutions dans un délai de trois ans

B.P. : Ces trois ans répondent à un impératif politique. On voit bien que le gouvernement veut que cela intervienne avant la fin de son mandat. Objectivement, c’est un délai très court pour faire disparaître le glyphosate. Imaginer les cris des constructeurs automobiles si on leur disant qu’ils n’ont que trois ans pour passer au tout électrique ! Et on vient de voir que la diminution du nucléaire (pas l’abandon) va encore prendre des dizaines d’années !

En trois ans, cela semble compliqué de tout réorganiser. Si le glyphosate est aussi massivement répandu, c’est parce qu’il offre un rapport efficacité-prix imbattable. Alors, si l’on veut se passer de ces produits chimiques, il va falloir assumer que de temps en temps, les champs soient envahis de mauvaises herbes. Et quand il y a de mauvaises herbes, il y a moins de blé, ou davantage de problèmes sanitaires. Donc il va falloir assumer une baisse de la production mais aussi une hausse des coûts, car il faudra, entre autres, revenir à un désherbage mécanique. Songeons à ce qui se passe actuellement dans le bio : moindre production et coûts plus élevés.

Il va falloir arrêter de labourer, couvrir les sols en permanence avec de plantes « de service » bien choisies, notamment celles qui possèdent la propriété d’empêcher les mauvaises herbes de pousser (par exemple avec des feuilles larges et couvrantes qui les empêchent d’accéder à la lumière), puis gèlent pour laisser leur place au printemps en se transformant en engrais. Ou bien utiliser des « animaux auxiliaires de culture » qui mangent les « petites bêtes qui mangent nos plantes ». Ou encore revenir massivement à l’agroforesterie, la plupart de ces auxiliaires nécessitant la haie à un moment de leur cycle de vie. Mais aussi trouver des produits de protection bio mimétiques, qui s’inspirent et amplifient des fonctionnalités de régulation naturelles. Dans tous les cas de figure changer de posture : gérer les peuplements de nos champs au lieu de supprimer purement et simplement les éléments jugés indésirables.

Cette réappropriation de la nature sera très compliquée à mettre en œuvre dans un délai si court, surtout pour des agriculteurs culturellement tournés vers le tout chimique depuis des décennies. Va-t-on laisser seule cette profession déjà fortement sinistrée, dont les revenus sont souvent minuscules, tâtonner, subir des baisses de production et des hausses de charge, ou bien assumer nos choix sociétaux, et… payer ?

Car il faudrait financer un gros effort de recherche, d’expérimentation et de formation, pour que ça marche.

Sans oublier qu’il faudrait aussi prévoir un système d’assurance, ou d’accompagnement du changement, permettant d’assurer un revenu minimum aux agriculteurs confrontés à ces nouveaux aléas sur leur production. Et probablement subir des hausses de prix de quelques produits alimentaires et une dégradation de notre balance des paiements, car nous exportons massivement céréales, vins et fruits dont les coûts de production et les volumes vont être directement touchés, alors que nos concurrents d’autres continents ne s’imposeront pas tous cette contrainte supplémentaire de l’abandon du glyphosate.

C’est une révolution culturelle qui attend l’agriculture. Cette décision sonne l’an un de la « nouvelle agriculture du XXIe siècle », une agriculture avant tout agro écologique, écologiquement intensive.