Peut-on encore éviter la faillite de l’élevage français ? Quelle politique peut-on inventer, en France et en Europe ? En plus de la baisse des charges sociales…

Mercredi 17 février, un nouveau blocage des agriculteurs de l’ouest de la France à Rennes visait à mettre la pression sur le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll, en pleine négociation sur la réévaluation de leurs charges sociales. Le gouvernement Vals a décidé une baisse considérable des charges sociales pour le milieu agricole… Que peut-on encore sauver dans l’élevage français ?

1/ En prenant du recul sur la crise agricole actuelle, la France est-elle confrontée à une problématique découlant d’une absence de choix cohérent entre une agriculture « stratégique » (indépendance alimentaire, aménagement du territoire, dimension culturelle) pour le pays et la libéralisation des marchés agricoles ?

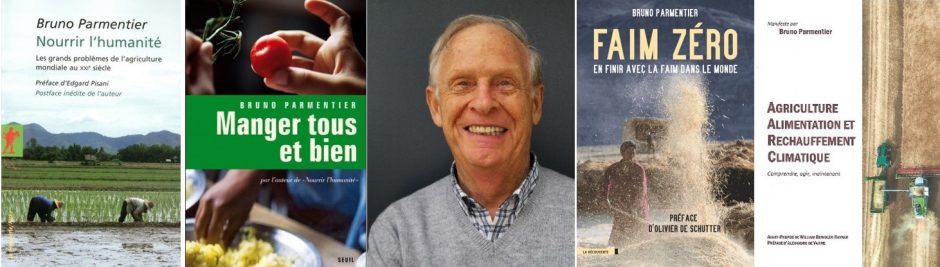

Bruno Parmentier : On est bien là au cœur du problème : à quoi sert l’agriculture ? Les médias brésiliens nous exhortent parfois à abandonner cette activité qu’ils jugent « indigne de la vieille Europe », tout en assurant que, eux, les brésiliens, sont en capacité de « nourrir le monde » ! En Europe, continent au climat tempéré, nous avons régulièrement manqué de nourriture pendant des millénaires ; ce n’est pas pour rien que dans notre religion majoritaire on a récité pendant tout ce temps : « donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien » ; le manque de pain à Paris a fortement contribué à la Révolution française de 1789. Notre pays a connu 11 disettes au 17e siècle, 16 au 18e, et 10 encore au 19e. Même au 20e siècle, les deux guerres mondiales ont provoqué pénuries et rationnements. Les derniers tickets de rationnement datent de 1949, et le préfet de police a fixé le prix de la baguette à Paris jusqu’en 1986 ! Puis la politique agricole commune a permis une véritable explosion de la production, qui a triplé dans notre pays depuis les années 50 ; nous vivons dans l’abondance, personne n’a plus peur de manquer et nous ne dépensons plus que 12 à 15 % de nos revenus à nous nourrir, contre 25 % il y a à peine 50 ans.

En fait, nous finançons la totalité de notre téléphone portable avec les économies faites sur la nourriture (ce n’est certainement avec des économies sur le loyer ou sur les loisirs, deux postes qui ne cessent d’augmenter !).

Cette abondance a provoqué un désintérêt des européens pour cette activité stratégique ; après avoir soutenu activement leur agriculture pendant 50 ans, la majorité d’entre eux considère dorénavant que cette politique leur coûte trop cher et qu’il convient de mondialiser cette activité, d’une part pour faire baisser le coût de la vie, et d’autre part pour trouver de nouveaux marchés à l’exportation. On dérégule à tout va. On peut encore comprendre la logique de cette politique en matière de céréales : nous avons une excellente productivité, cette production est relativement facilement stockable et transportable, et chroniquement le monde en manque et en manquera au XXIe siècle. On assiste bien évidemment à des variations relativement importantes sur les prix mondiaux, mais, en moyenne sur cinq ans, c’est maintenant une activité rentable pour nos agriculteurs.

La situation est très différente pour l’élevage. D’une part parce qu’on parle là de produits périssables, à haute valeur culturelle, très sensibles aux crises sanitaires et qui font l’objet de tabous : juifs et musulmans ne mangent pas de porcs, les indiens sont majoritairement végétariens et les chinois consomment peu de lait, nous-mêmes mangeons des escargots et cuisses de grenouille, ce qui écœure une bonne partie du reste du monde, mais pas d’insectes ni de chiens, et presque plus de chevaux, etc. Et, d’autre part, parce que cette consommation est partout soumise à un phénomène de « transition alimentaire » : dès qu’on est riche on tente d’en consommer davantage, sous toutes les latitudes. En France, on est passé de 25 kilos de viande par personne dans les années 20 à les 50 et 85 kilos actuellement, idem pour le lait. La Chine de Mao, avec ses 700 millions d’habitants, n’en consommait que 14 kilos, et celle d’aujourd’hui avec 1,3 milliards, 60 kilos : ce grand pays a multiplié par 8 sa consommation de viande en moins de 40 ans ! Mais au bout d’un moment on se lasse de la nouveauté et on commence à percevoir les inconvénients de cette surconsommation : elle provoque de nombreux dégâts de santé : cancers, athérosclérose, diabètes, obésité, etc., et occasionne un véritable pillage des ressources de la Planète et son réchauffement accéléré par des émissions très importantes de gaz à effet de serre, ou la déforestation, sans oublier les revendications de bien-être animal. On commence donc progressivement à modérer ses appétits. Gageons que dans 20 ou 30 ans, on sera revenu à 60 kilos de viande par français, et autant de lait ! Tout comme la consommation de vin est passée de 140 litres à 40 litres par français depuis les années 60. Nous entrons en Europe dans une longue période de décroissance de la consommation des produits d’origine animale.

De plus l’élevage modèle nos paysages et nos régions, y compris là où les terres sont peu fertiles. Il évite la désertification, maintien de la vie, crée des emplois, etc.

En France Comté, l’élevage se porte bien

La crise actuelle nécessite donc un choix plus clair entre les deux modèles : doit-on continuer à produire de très grandes quantités de viande et de lait à des prix très bas, où doit-on plutôt viser une production moins volumineuse, avec des signes de qualité, vendue plus cher à des consommateurs devenus plus exigeants ? Doit-on compter à fond sur l’exportation, ou se recentrer sur le marché domestique, plus les riches gourmets du reste du monde avec des productions haute de gamme ?

2/ Quel équilibre trouver entre ces deux approches ? Sont-elles simplement conciliables ?

Bruno Parmentier : Evidemment trouver un équilibre serait idéal ! Mais d’une part on sait que la cohabitation entre des systèmes de production très différents est toujours compliquée. On peut observer que la cohabitation entre les bios et les « productivistes » n’est pas toujours aisée, sans parler des OGM et anti OGM, etc. De plus, s’agissant de la course à l’élevage à bas prix, la France est triplement désavantagée.

D’une part notre rapport culturel à la taille n’est pas le même. En France, que de polémiques autour d’une seule entreprise laitière qui voudrait monter à 1 000 vaches (et en fait n’en a « que » 500) ! Outre Rhin, où les Verts sont pourtant puissants, ça ne choque personne, pas plus que les grandes unités de méthanisation : dans l’ex RDA, les anciens sovkhozes et kolkhozes communistes n’ont aucunement été démantelés, mais transformés via de forts investissements en grands élevages hyper modernes, liés à des usines de méthanisation. On est là devant une activité beaucoup plus proche de la grande industrie que de la petite agriculture, la transformation robotisée de maïs et soja en jambon aseptisé et énergie méthanisée. Dans un tel contexte, en Europe, ce sont toujours les allemands qui gagnent, ils ont en quelque sorte la grande industrie dans le sang. Nous les français on subsiste dans les industries de pointe, les fusées, les avions, les TGV, les centrales électriques, etc., mais dans l’industrie de grande consommation on perd toujours. Dans ce qui est devenu une véritable industrie du poulet, du cochon ou du lait de base, il n’y a pas de raison que ce soit différent que dans l’industrie métallurgique.

Une ferme laitière industrialisée aux USA

D’autre part on n’a jamais réalisé l’Europe sociale. Les allemands arrivent à peine à instaurer un salaire minimum, et leurs charges sont nettement inférieures. La baisse en tout point spectaculaire de 7 points de charges sociales que vient d’annoncer le Premier ministre devrait néanmoins contribuer à combler ce fossé. Les français urbains continueront donc à payer leur jambon vraiment pas cher, mais compenseront d’une manière ou d’une autre par un supplément de charges sociales ou d’impôts pour combler ce déficit de cotisations du monde agricole… Mais tout ne sera pas comblé puisque les allemands continueront à employer massivement de la main d’œuvre bulgare ou roumaine, qui, elle, restera payée au tarif bulgare, ce que nous nous interdisons de faire en Bretagne…

Et enfin, il semble bien que les normes environnementales et sanitaires sont appliquées beaucoup plus strictement en France qu’en Allemagne. Nous vivons dans une culture de la méfiance, ils ont mieux appris à se faire confiance…

- Les politiques de subvention européennes (PAC) ou françaises de notre agriculture, en maintenant à flot un élevage extensif non compétitif, ne semblent plus adaptées aux exigences du marché. Comment répondre efficacement à une telle problématique ?

Bruno Parmentier : La Politique agricole commune est en fait en plein déclin, au profit de l’idéologie ultra libérale. Un exemple particulièrement éloquent est la suppression des quotas laitiers au 1er avril 2015. Dans un secteur d’activité qui avait été régulé plutôt bien (malgré quelques soubresauts) depuis des dizaines d’années, l’autorisation de produire davantage a incité chaque éleveur à se garder 2 ou 3 vaches de plus, pour tenter d’améliorer ses marges. Il s’en est évidemment suivi une forte augmentation de la production laitière, alors que, côté consommateur, on commençait justement à baisser notre consommation ! On croule donc littéralement sous les excès et logiquement les prix s’effondrent. D’autant plus que la crise économique qui touche nombre de pays émergents comme la Chine, ou producteurs de pétrole, réduit leurs importations. Et sur ce marché très concurrentiel, l’Europe n’est pas seule ! La Nouvelle Zélande par exemple brade également son lait ! De même l’embargo russe, quoiqu’en disent certains ministres, n’est pas prêt de s’arrêter, et continuer à compter sur les russes pour réguler la production porcine européenne reste de toute façon une politique fort hasardeuse ! D’autant plus que, regardons la réalité en face : le plus grand pays du monde, qui ne compte que 130 millions d’habitants, n’est même pas capable de produire ses pommes, son lait et ses cochons. Cette période de tension internationale risque bien de l’inciter à se doter (enfin) d’une agriculture efficace, et à la fin des fins, de produire elle-même ce qu’elle consomme !

De même la Chine vient de mettre en production une entreprise laitière de 40 000 vaches, et envisage d’en créer une … de 100 000 ; il n’est peut-être pas très réaliste de compter lui vendre durablement de la poudre de lait !

En la matière, il semblerait plus judicieux de dépenser notre argent pour aider à construire dans toute l’Europe un élevage indépendant des végétaux importés, en particulier sans soja argentin ni maïs brésilien ou nord-américain, qui produise ce qu’on consomme en Europe, avec toutes les marques de qualité que désirent les consommateurs et les normes environnementales et de bien-être que désirent les citoyens, sans céder exagérément aux mirages de l’export à tour crin sur un marché mondial largement imprévisible. Exporter du vin, du champagne et du blé, soit, des produits alimentaires à forte valeur ajoutée, également, maintenir une paix fragile autour de la Méditerranée en aidant les pays du sud de cette mer intérieure à se nourrir, pourquoi pas, mais compter sur nos exportations de lait en poudre, de poulet congelé et de porc basique pour résoudre les problèmes de notre agriculture, est-ce une si bonne idée finalement ?

- La question de l’indépendance alimentaire, pilier de la politique agricole française, est-elle encore pertinente au regard de la réalité économique contemporaine ?

Bruno Parmentier : Quand on regarde le monde d’aujourd’hui, le repli sur soi, les tensions internationales, la montée des extrémismes, et quand on sait la très grande sensibilité des peuples à la moindre pénurie alimentaire, prendre le risque de se nourrir avec des aliments produits à 10 ou 15 000 kilomètres de chez soi relève du pari. Au XXIe siècle l’arme alimentaire reste toujours autant d’actualité. On peut accepter de plus ou moins bonne grâce d’importer nos chaussettes et nos ordinateurs de Chine ou nos tee-shirts du Bengladesh, en prenant le risque d’en manquer pendant quelques mois si tout va mal, mais chacun peut comprendre que risquer la faim est bien plus grave que risquer de devoir taper dans notre stock de vieilles chaussettes du fond de notre tiroir ! Dans une planète aux ressources de plus en plus limitées, qui devra de surcroit affronter les graves inconvénients du réchauffement (surtout pour la production agricole), l’Europe peut-elle prendre le risque de manquer à terme de nourriture ? Et, en matière d’élevage, qui croira qu’on se remettra à produire du lait dans 10 ou 20 ans si on envoie en 2016 nos producteurs laitiers pointer massivement à Pôle Emploi ?

Le problème est que si les français comprennent encore ça, il semble qu’une majorité d’européens pensent autrement, à l’image des Ministres de l’agriculture et du Commissaire européen qui lundi 15 février à Bruxelles, alors qu’il y avait le feu dans les campagnes françaises, ont refusé de mettre la crise de l’élevage au programme officiel de leur réunion, l’ont évoqué à peine à l’heure du déjeuner, et ont fini par renvoyer cette question à leur réunion de la mi-mars, en soulignant « que d’éventuelles mesures pour alléger la pression sur les producteurs doivent être en cohérence avec la politique agricole commune, rester dans les limites du budget et surtout avoir un large soutien au sein du Conseil ». Circulez, il n’y a rien à voir, ni à faire ! Or la France, qui reste malgré tout un grand pays exportateur de nourriture, ne peut pas se passer de l’Europe. Comment faire comprendre à nos partenaires, ceux-là même qui considèrent que 15 minutes pour déjeuner d’un sandwich devant leurs ordinateurs est amplement suffisant, de l’importance de la nourriture et de l’agriculture ? Nos ministres, de droite et de gauche, s’y sont malheureusement cassé les dents jusqu’à présent, dernière réunion de Bruxelles comprise.