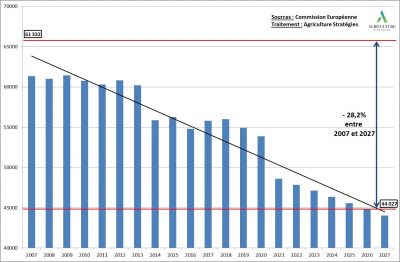

Phil Hogan, Commissaire européen à l’agriculture, a dévoilé le projet de budget prévisionnel pluriannuel de la Politique agricole commune pour la période 2021- 27 et confirmé que, pour la première fois depuis sa création, il baisserait !

Si les gouvernements l’adoptent (après consultation du Parlement européen), il sera en effet en baisse de 5 % en euros courants (hors inflation, ce qui représente en fait une baisse réelle de 12 à 19 %).

Cette annonce (qui ne plait pas au gouvernement français, qui va tenter de s’y opposer) donne l’occasion de revisiter cette politique et de comprendre à quoi elle sert.

La baisse envisagée du budget de la Politique agricole commune oblige à s’interroger

A quoi sert une Politique agricole ?

Toutes les grandes puissances dignes de ce nom ont toujours régulé l’activité agricole pour tenter de nourrir tous les jours leur population, alors que la production agricole variait beaucoup d’une année sur l’autre en fonction des intempéries. Les empereurs de Chine faisaient en sorte de s’assurer d’un approvisionnement stable en riz et en blé, de même les pharaons égyptiens, les voies romaines servaient beaucoup plus à acheminer le blé et les légumes vers Rome que leurs troupes vers les contrées barbares, etc. Plus récemment, les États-Unis et l’Europe, mais aussi la Chine, se sont dotés de véritables politiques agricoles. C’est grâce à elles qu’on y mange régulièrement, et pour pas cher, et accessoirement que l’Europe est devenue non seulement autosuffisante mais exportatrice de nourriture.

En fait la Politique agricole commune européenne est le résultat de trois autres politiques, qui sont chacune parfaitement honorables, mais qui seraient totalement inconciliables si on ne mettait pas la main au portefeuille :

- On veut être sûr de manger, et des aliments pas chers. La PAC a été conçue alors qu’on avait encore le souvenir vivace des pénuries alimentaires et des tickets de rationnement (il y en eut jusqu’en 1949 en France !). Maintenant, plus personne n’a peur de manquer, mais nous souhaitons également que la population puisse bénéficier des prix les moins chers pour se nourrir, afin de ne pas trop aggraver les différences de salaires avec les pays émergeants et pénaliser la compétitivité de notre industrie. On veut donc acheter du blé au prix de l’Ukraine ou des USA, du soja au prix du Brésil, du lait ou du mouton au prix de la Nouvelle-Zélande, etc. Et la grande distribution se livre à une compétition féroce, et maltraite ses fournisseurs en tirant en permanence ses prix d’achat vers le bas.

- On veut conserver des agriculteurs en Europe, car on a bien compris que dépendre de paysans situés à des milliers de kilomètres de chez soi pour se nourrir constitue risque géopolitique considérable. Pour cela, il faut qu’ils aient des revenus qui, même s’ils sont plus faibles que ceux des urbains, restent dans une limite décente, ce qui oblige à les compléter par des subventions. Observons d’ailleurs que beaucoup d’agriculteurs protestent fréquemment en jugeant leurs revenus, subventions comprises, indécents, et que le nombre d’agriculteurs a été divisé par 10 depuis l’entrée en vigueur de la PAC. Or pour la plupart des produits, nos coûts de production sont plus chers que ceux des moins-disant mondiaux, et donc, sans subventions, nos agriculteurs sont fichus.

- On veut être au meilleur niveau mondial pour la sécurité et l’environnement. Les exigences européennes en matière de sécurité sanitaire, de traçabilité, mais aussi d’absence de résidus de produits chimiques dans la nourriture, de protection des cours d’eau et de la faune, de bien-être animal, etc., sont les plus fortes au monde (même si la plupart des écologistes et des médecins pensent qu’elles ne sont pas encore assez exigeantes ni assez respectées). Et la PAC conditionne de plus en plus ses aides au respect des normes sanitaires et environnementales.

Chacun peut comprendre que si on veut à la fois les prix les moins chers du monde, des revenus des agriculteurs décents, de niveau européen, et de très fortes exigences normatives, ce qui est notre droit le plus strict, il faut payer. Ça s’appelle la Politique agricole commune. On peut toujours discuter de la manière dont on paye, et en changer, ce qu’on a fait plusieurs fois depuis les années 70, mais arrêter purement et simplement de payer aurait des conséquences énormes. En fait on a choisi de payer notre nourriture en deux fois, en partie à la caissière du supermarché et une autre partie au percepteur, sous forme d’impôts, lesquels transitent par Bruxelles pour revenir s’assurer que les agriculteurs puissent livrer leur production à la coopérative en dessous de leur coût de production. Cette question est tellement complexe, tellement stratégique et tellement mondialisée que dès les années 70 nous avons uni nos forces en Europe pour pouvoir la traiter ensemble de façon plus efficace. Au risque malheureusement d’éloigner les centres de décision bruxellois des fermes, ce qui engendre souvent beaucoup d’incompréhension.

Si on abandonne la politique agricole commune, qu’est-ce qu’on abandonne avec ?

Si maintenant on décide de ne plus payer, ou de moins payer, pour la Politique agricole commune, alors que les revenus des agriculteurs sont déjà souvent au plus bas, il faut regarder le problème dans sa globalité et décider ensemble de ce qu’on abandonne :

- Voulons-nous payer notre nourriture plus chère, à son vrai coût de production européen ? Et dans ce cas-là, comment préserver la compétitivité de notre industrie alors qu’on sera inévitablement obligés de procéder à des augmentations importantes de salaires ?

- Voulons-nous abandonner nos agriculteurs et notre agriculture, en les laissant seuls face aux aléas du marché mondial ? Et dans ces cas-là acceptons-nous une véritable hémorragie dans cette profession ? Il s’agit potentiellement d’un plan social majeur, qui pourrait concerner des dizaines de milliers d’agriculteurs (en particulier éleveurs) qui feraient faillite… et dans ces cas-là, comment conserver, en particulier en France, grand pays touristique, une campagne accueillante et bien entretenue ? Et comment assurer réellement la sécurité de nos approvisionnements alimentaires dans des périodes de tension internationale ?

- Voulons-nous rétrograder nos exigences sanitaires et environnementales, en laissant s’installer une agriculture et une alimentation à deux vitesses, dans laquelle les riches pourront se payer une nourriture saine et sûre (bio, locale, etc.), et vivre dans un environnement protégé, tandis que la majorité de la population sera encore plus exposée qu’aujourd’hui aux risques d’obésité, de cancer, de diabète, d’artériosclérose, etc. ?

La politique agricole semble coûter cher, mais seulement parce ce qu’on a très peu de politiques européennes

Il faut bien comprendre que nous sommes victimes d’un effet d’optique. Jusqu’à présent, nous avons instauré très peu de politiques européennes. En fait on n’a transféré à Bruxelles que deux et seulement deux politiques : l’agriculture et le développement régional. Logiquement ces deux activités représentent l’essentiel du budget européen. Lequel, du coup, reste très faible. Il représente actuellement à peine un peu plus de 1 % du produit intérieur brut de l’Europe. Rien que 160 milliards d’euros, pour 28 pays, soit seulement 40 % du budget de la France (386 milliards), ou encore un vingtième du budget des USA (3 325 milliards).

Ce qui coûte vraiment cher du point de vue budgétaire reste à la charge de chaque pays, par exemple l’éducation ou la défense. Si un jour les citoyens européens décidaient de transférer à l’Europe une part significative de leur effort de défense, ou d’enseignement supérieur et de recherche, le pourcentage que représenterait la politique agricole commune deviendrait instantanément très faible. Songeons que le budget de la PAC pour 28 pays (58 milliards) est nettement plus faible que le seul déficit du budget de la France (84 milliards) !

Dans ces conditions, prendre le risque d’un effondrement de l’agriculture européenne, ou d’une accélération considérable de sa transition vers une agriculture purement industrielle s’affranchissant des normes qui nous sont chères pour pouvoir financer de nouvelles politiques européennes comme le contrôle aux frontières, la politique d’asile, un peu de défense, un peu de recherche, un peu l’enseignement supérieur semble relativement irresponsable. Si nous estimons qu’un certain nombre de nos politiques nationales doivent se traiter dorénavant au niveau européen pour être efficaces, il faut se les payer, et donc consacrer un peu plus que 1 % de notre PIB à cette action commune. Par exemple 1,2 %, ce qui avait été envisagé à la fois par le président Macron et l’accord de gouvernement signé en Allemagne. Ce n’est pas parce que quelques pays s’opposent fermement à toute augmentation du budget européen (Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède, Finlande) que nous devons, nous, abandonner nos ambitions.

À l’heure où la situation géopolitique du monde ne cesse de se tendre nous sommes au pied du mur : voulons-nous revenir vers le chacun pour soi ou bien nous donner les moyens d’exister face aux USA ou à la Chine, mais aussi à la Turquie, l’Inde, le Brésil, le monde arabe, etc. ?

Notons au passage que les États-Unis, qui se disent ultralibéraux, maintiennent leurs subventions à l’agriculture à un niveau beaucoup plus élevé que l’Union européenne (486 $ par habitant en 2015 contre 198 en Europe), et que la Chine a doublé ses subventions agricoles entre 2008 et 2015…