Pourquoi le bio progresse si lentement dans certains pays européens ? Faut-il se focaliser sur cette question ? Qu’est-ce que bien manger ? Est-ce que cela contribue vraiment à une vie meilleure ?

Interview censurée par le journal polonais qui me l’avait commandée, car il le trouve trop critique et redoute des représailles du gouvernement maintenant aux mains du Parti fort intolérant Droit et Justice… Une vraie atteinte à la liberté de la presse dans ce pays frère !

…Bon finalement un autre journal, Przeglad, l’a publié dans son édition du 12 juin. Incident clos!

- Pourquoi l’alimentation-Bio peine tellement à se frayer le chemin vers les tables des consommateurs?

Bruno Parmentier : Le bio stricto sensu a vocation à rester minoritaire, tant au niveau de la production que de la consommation. Au niveau de la production, on ne trouvera jamais la majorité d’une profession prête à se compliquer radicalement la vie au travail, pas plus que chez les agriculteurs que dans le reste de la société. Or, objectivement, passer d’une agriculture industrielle, très encadrée, très documentée et qui a permis de réduire fortement la pénibilité du travail, à une agriculture beaucoup plus hasardeuse, risquée, complexe et souvent moins rentable, ne peut que concerner une minorité d’acteurs. Cette minorité est motivée car très sensible à l’image avant-gardiste de protecteur de la planète et de contestataire du courant dominant que donne la conversion au bio, mais elle n’a pas vocation à devenir majoritaire. Il est d’ailleurs frappant de voir que lorsque de grandes organisations font un pas dans son sens, elle crie à la trahison ou à la récupération : dans son esprit aussi cette activité ne peut être que le fait d’une petite élite.

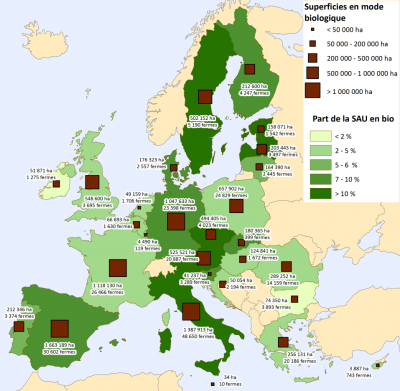

Du côté du consommateur, acheter de temps en temps une douzaine d’œufs bios, ou un peu de lait, de viande ou de fruits bios pour ses enfants reste un acte relativement simple. Ceci explique la croissance régulière du bio dans tous les pays européens, à des rythmes différents suivant les pays : Nous en étions en 2012 à 3,2 % des surfaces en Pologne et 3,6 % en France, contre 6,1 % en Allemagne, 15,4 % en Suède et 19,6 % en Autriche !

En 2014, ce marché représentait 25 milliards d’euros dans l’Union européenne ; 256 677 exploitations agricoles cultivaient alors près de 10,3 millions d’hectares en bio, soit 5,7 % de la Surface Agricole Utile (SAU) européenne.

Mais se convertir réellement au bio pour en faire l’essentiel de son alimentation reste un acte très engageant, voire militant, qui ne concerne qu’une petite minorité de gens très motivés, que ce soit pour des raisons écologiques ou de santé.

- Etes-vous persuadé que les produits bios sont pour nous les humains une dernière chance pour mener une meilleure vie c’est à dire une vie plus saine ?

Bruno Parmentier : Je me méfie toujours des expressions définitives comme celle de la dernière chance ! De même, la notion de meilleure vie ne peut pas se réduire à une seule dimension. Nous vivons une vie nettement meilleure que celle de nos grands-parents : il n’y a plus de guerre en Europe, la pénibilité physique du travail a énormément décru (mais pas le stress), l’espérance de vie ne cesse d’augmenter (3 à 4 mois de plus par an en Pologne comme en France, même si actuellement les français vivent encore 6 ans de plus que les polonais), nous pouvons voyager, nous informer, être mieux éduqués et mieux soignés et la liberté de penser et de s’exprimer, ou encore l’égalité hommes-femmes ont fait de réels progrès ! La nostalgie du paradis perdu avec sa vie réputée saine est à revisiter avec un œil critique : on mourait fréquemment après avoir consommé la poule bien bio qui picorait le fumier bien bio de la cour de la ferme ! Maintenant, on s’empoisonne peut-être à petit feu, mais plus personne ne meurt après souper !

Et pourquoi croit-on que le haricot vert ou le raisin cueillis à la main sont forcément meilleurs que ceux cueillis par une machine, ou que le lait d’une vache traite à la main est plus savoureux que celui provenant d’un robot de traite ? Faut-il vraiment que d’autres souffrent pour que nous mangions bien ? Le passé alimentaire auquel fait référence cet inconscient est aussi marqué par les maladies parasitaires, le crétinisme et les goitres causés par la carence en iode, le rachitisme, les folies collectives dues à l’ergot de seigle ou le botulisme.

Il reste que la vie urbaine, qui avait tant attiré nos ancêtres qui en avaient assez de la campagne, montre maintenant chaque jour ses limites. L’homme n’est pas fait pour vivre hors sol, au milieu du béton, dans une société où l’indifférence aux autres est devenue la règle, ainsi que le chacun pour soi… et le racisme.

Les grandes idéologies du 20e siècle ont montré leurs limites, et maintenant nous nous sentons radicalement impuissants face aux pouvoirs apparemment sans limite de la finance internationale. J’imagine qu’un certain nombre de Polonais qui avaient si fortement désirés quitter l’orbite soviétique pour rejoindre l’Europe sont maintenant désabusés et découragés par le matérialisme et la dureté de la société actuelle… Et que, comme les Français qui ont l’impression de ne plus pouvoir agir sur le collectif, vous avez tendance à vous replier sur l’individuel. La politique européenne, les paradis fiscaux ou la crise des migrants sont si compliqués que nous nous concentrons sur ce qui reste à notre portée, et en particulier l’alimentation. Plus on estimera nos gouvernements incapables de peser sur les vrais problèmes, et la société injuste, et plus on aura envie de manger « bio-local-équitable ». Même si dans les faits, on se laisse quand même aller trop souvent au trio concurrent : « vite fait-pas cher-pratique ».

Gardons la mesure : manger bio est certainement une perspective intéressante pour notre santé, et surtout celle de notre planète, mais la meilleure vie ne peut pas se résumer à cela !

- Comment encourager efficacement les agriculteurs et les maraichers à s’engager plus activement dans la production des produits bio et à offrir une marchandise pas chère à leurs clients?

Bruno Parmentier : Dans la société capitaliste, il faut prendre conscience que c’est bien le consommateur qui a le dernier mot. C’est lui qui oriente directement la production en effectuant ses achats. Donc, au sens strict, quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec ! Quand on trie un par un ses fruits dans les supermarchés, on fait passer un message simple aux producteurs de fruits : je ne veux pas qu’une seule mouche se soit posée sur le fruit que je vais manger et donc, très objectivement, on achète davantage d’épandage de pesticides ! Quand on achète systématiquement la nourriture la moins chère, on achète de la concurrence sauvages, de la misère dans nos campagnes, et de la mondialisation de l’agriculture au profit des producteurs les plus gros, les plus efficaces et les moins soucieux du respect des normes sociales et environnementales, où qu’ils soient sur la planète. Ou encore quand on décide de manger des fraises en février, on réchauffe résolument la planète.

A l’inverse, plus on achètera du bio ou du local, plus on en réclamera dans nos cantines d’écoles ou d’entreprises, plus cette activité deviendra rentable pour les producteurs, plus on aura de conversions au bio dans nos campagnes, et, probablement, plus les prix baisseront.

- L’alimentation bio n’est-elle pas destinée qu’aux riches consommateurs laissant aux plus démunis les discounts offrant des produits pas chers mais bas de gamme?

Bruno Parmentier : Ne nous faisons pas d’illusions, le bio coûte plus cher à produire et donc sera toujours plus cher à acheter. Manger bio et pas cher nécessite beaucoup plus que d’acheter ponctuellement du bio, cela implique de transformer radicalement son alimentation, par exemple manger moins de viande et de produits laitiers et davantage de protéines végétales, cuisiner soi-même et moins gâcher.

Manger bio est abord un phénomène culturel et non pas un phénomène économique. Cela consiste par exemple à réaliser qu’il n’y a rien de mieux qu’une soupe de légumes de saison pour se nourrir le soir, et qu’elle coûte moins cher que les plats préparés que tentent de nous vendre l’industrie agro-alimentaire à grand renfort de publicité.

Donc, pour le moment, le bio n’est pas tant l’apanage des riches, mais celui des classes les plus conscientes, les plus éduqués et les moins sensibles à la publicité de masse… ce qui, évidemment, va souvent de pair ! C’est quand on comprend qu’il faut consacrer davantage de temps, d’énergie, et d’argent pour bien manger, moins manger et construire sa santé à table que les choses peuvent changer.

Notons par exemple que le premier changement, peut-être le plus fondamental, c’est celui de ne plus jamais manger devant sa télévision ! La sensation de satiété met 20 minutes à remonter de l’estomac au cerveau, et chaque fois qu’on mange en moins de 20 minutes ou bien les yeux rivés sur la télévision, l’obésité nous guette. Et ça, ça ne coûte rien, c’est une décision 100 % culturelle ! Dans le même ordre d’idée, dépenser un petit peu plus pour se nourrir en changeant un peu moins souvent son téléphone portable peut se faire à budget constant !

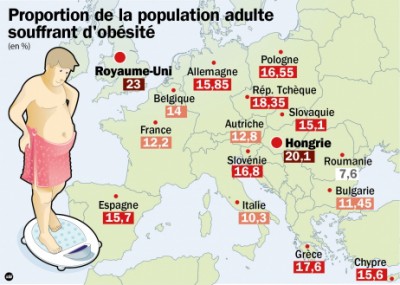

Il semble que 16 % des polonaises et 17 % des polonais soient actuellement obèses, contre 13 % des françaises et 12 % des français. Et que le phénomène s’aggrave puisque le quart des enfants polonais seraient dorénavant obèses, un taux supérieur à celui des enfants américains… Et là on est bien face à une maladie des pauvres dans les pays riches (et des classes moyennes dans les pays pauvres). Cela me paraît bien plus grave que la faible progression de la bio !

- Croyez-vous profondément que la nourriture est beaucoup plus que la nourriture, qu’elle peut transmettre amitié, culture, racines et civilisations ?

Bruno Parmentier : Si je suis ce que je mange, car la quasi-totalité des cellules de mon corps ont été créées avec ce qui est entré par ma bouche, nous sommes également ce que nous mangeons. Celui qui commande une assiette de saucisson, une blanquette de veau, un camembert et une tarte aux pommes a plus de chance d’être français que celui qui commandera barszcz, kotlet schabowy, razy wolowe, kluski, faworki et karpatka ! On « est » littéralement couscous, sushi, riz, choucroute ou pâtes à la bolognaise !

Il n’y a qu’à observer ce que mangent à domicile les immigrés et réfugiés de tous les pays du monde, qui tentent désespérément de retrouver leur pays dans leur assiette pour continuer à exister.

La nourriture est aussi sexuée : un serveur de restaurant qui amène un couple un steak-frites et une salade composée ne demande jamais pour qui est chaque plat ! Elle est aussi très fortement conditionnée par la religion puisque chacune d’entre elles s’est efforcée de réglementer avec un grand luxe de détails ce qu’on pouvait et ne pouvait pas manger, et quand.

Une des erreurs de la culture alimentaire nord-américaine est cette obsession du chiffre, de tout mesurer en glucides, lipides, et protides. Quand on se retrouve chacun seul face à son réfrigérateur et qu’on ne prend plus le temps de s’asseoir pour déjeuner avec sa famille ou ses collègues les dérèglements nous guettent immédiatement, obésité, artériosclérose, diabète, etc. Manger est une activité sociale qui ne peut absolument pas être réduite au fait d’ingérer des molécules.

Bien manger ne veut absolument pas dire la même chose pour un tibétain, un bolivien, un indonésien et un polonais. Et c’est très bien comme ça ! En la matière résistons, résistons, en Europe, pour sauvegarder nos propres cultures, et ça commence souvent à table !

- Comment convaincre efficacement les Polonais qu’il existe des relations étroites entre alimentation et santé. Qu’est-ce donc qu’un bon aliment pour l’homme?

Bruno Parmentier : Les relations entre les hommes et leur alimentation sont très complexes, elles ne peuvent absolument pas se réduire au simple souci de la santé. En France, on veut dorénavant manger tout et son contraire : goûteux, sûr, traçable, biologique, hallal, casher, naturel, local, équitable, énergétique, beau, abordable, simple, pratique, rapide, diététique, équilibré, varié, traditionnel, moderne, issu du terroir et exotique. Et on veut surtout… maigrir et dépasser nos limites. Tout cela a à voir avec la santé, mais pas seulement ! J’imagine qu’il se passe le même genre de chose en Pologne.

Mais dans tous les pays du monde le souci de sa santé augmente avec le niveau de vie et l’espérance de vie. Quand on vit de plus en plus vieux, et qu’on a les moyens de choisir, on finit souvent pas se soucier de se programmer une vieillesse heureuse, ce qui suppose de pouvoir en jouir en bonne santé. Mais observons que ça n’empêche pas les gens de boire et de fumer. Or, incontestablement sur notre planète, les deux seuls produits agricoles qui tuent, au sens strict, restent l’alcool (près d’un million de morts par an) et le tabac (environ 6 millions de décès par an) !

Le quart des Français fument et consomment en moyenne 800 cigarettes par personne et par an. En Pologne ce fléau concerne le tiers de la population pour une consommation de 1800 cigarettes annuelles. Plus 12 litres d’alcool par an en moyenne dans chacun de ces deux pays. Tant que ces chiffres ne baisseront pas de façon significative, l’objectif de convaincre les Polonais qu’il existe des relations étroites entre alimentation et santé sera difficile à atteindre. Rappelons que, concernant l’alcool, 48 % des adultes du monde n’en ont jamais consommé, preuve que cela n’a absolument rien d’obligatoire !

Bien manger, comme on l’a vu, c’est d’abord ne plus manger devant sa télévision, prendre du temps pour manger en famille ou avec des amis, dans la joie et la bonne humeur, des plats qu’on aime, avec des recettes de nos grand’mères qui ont fait leur preuve depuis des siècles. C’est éviter l’alcool et le tabac et manger en quantité juste suffisante (ne jamais sortir de table ballonné et nauséeux). Moins de viande, de laitages, de sucre, de sel, de matières grasses, et davantage de céréales et de légumineuses et de fruits et légumes de saison, et de la diversité (un moyen facile : pas moins de 5 couleurs de nourriture à chaque repas !). Et, une fois qu’on a fait ça (qui ne coûte pas d’argent), on peut songer à manger bio, pour la Nature et sa santé, local pour créer du lien social, et équitable pour que chacun puisse en vivre.

- Quelle est selon vous la meilleure façon de promouvoir les produits Bio dans la population européenne?

Bruno Parmentier : Faisons un peu d’histoire : la Politique agricole commune européenne a été créée après la deuxième guerre mondiale à l’époque des pénuries alimentaires. On s’est donc employé à subventionner ce qui paraissait le plus indispensable à cette époque : les céréales, le lait, le sucre, les matières grasses, et indirectement la viande. Maintenant qu’on n’a plus peur d’avoir faim, on peut observer que finalement on ne subventionne que ce qui fait grossir et dont l’excès est nocif pour la santé. Au bout du compte, pour le goûter de nos enfants, la barre chocolatée ou le paquet de chips reviennent moins cher que la pomme bio !

On subventionne bien un petit peu l’agriculture biologique, mais en fait seulement le manque à gagner pendant la période de conversion des sols, pas le bio lui-même !

Nous avons changé d’époque et de priorité, qu’est-ce qui nous empêcherait de subventionner dorénavant les fruits et légumes bio et locaux, de façon à ce que la pomme bio devienne moins chère que le pain au chocolat industriel ?

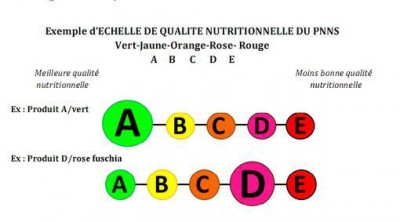

Autre idée vraiment basique : pourquoi ne pas imposer un affichage nutritionnel sur les emballages de tous les produits de l’agro-industrie, sur le modèle de ce qui existe pour la consommation d’énergie ? En attribuant des points négatifs à la présence d’éléments « défavorables » comme le sucre, le sel, les matières grasses, etc. et des points positifs à celle de fruits, légumes, légumineuses, fibres, etc., on peut arriver à calculer une note globale allant de A (couleur verte), pour les aliments les plus vertueux, à E (couleur rouge), pour les plus problématiques pour la santé.

Ce code très intuitif et simple à interpréter, permettrait aux consommateurs de faire un meilleur choix entre différents produits, et dans une classe de produits, de faire un meilleur choix entre les différentes marques. De plus il aurait également un effet incitatif vertueux sur l’agro-industrie, chaque firme étant ainsi motivée pour tenter d’éclaircir la couleur de son produit.

Cela suppose un peu de courage politique pour affronter les énormes intérêts économiques qui s’opposent à ce type d’évolution. En la matière, nos dirigeants politiques auraient bien besoin de d’une pression populaire accrue pour prendre vraiment leurs responsabilités en faveur de la santé de de leurs concitoyens…

- Selon vous, l’agriculture européenne est-elle vraiment en crise profonde et si tel est le cas, quelles en sont les causes ?

Bruno Parmentier : Oui, l’agriculture européenne est dorénavant profondément malade. Mais c’est d’abord une maladie du libéralisme et de la frénésie de dérégulation.

Pourtant, toutes les grandes puissances ont toujours régulé l’activité agricole, dont la production est incertaine par nature mais totalement indispensable à la survie des populations. Les empereurs de Chine et de Rome et les pharaons égyptiens ont tous inventé des systèmes qui permettaient la survie à la fois de la paysannerie et des habitants des villes. La politique agricole commune mise en place depuis les années 1960 a elle aussi expérimenté divers systèmes plus ou moins efficaces : garantie des prix, contrôle des volumes, soutien aux exportations, protection des frontières, aide à l’investissement, assurance contre les intempéries et les crises sanitaires, etc. Mais depuis quelques années un vent résolument libéral souffle sur nos décideurs européens : leur doctrine est désormais de « laisser les agriculteurs se confronter au marché » et donc de déréguler le plus possible.

La concurrence sauvage, on sait très bien ce que ça produit, dans tous les secteurs économiques : les gros mangent les petits. De plus, notre politique agricole reste parfaitement déloyale : pour les prix, il s’agit de s’aligner sur les moins-disant mondiaux (comme le Brésil ou la Nouvelle Zélande), mais en matière de normes environnementales, nous souhaitons nous imposer les niveaux les plus sévères, et en matière sociale et fiscale, il n’y a pas de régulation, chaque pays reste libre de faire du dumping. On voit bien en ce moment que celle-ci provoque un véritable effondrement d’une bonne partie de l’élevage européen. En effet, il s’agit là de produits périssables, pour lesquels l’exportation est souvent menacée par des considérations non commerciales, en particulier géopolitiques ou sanitaires, alors même que la consommation intérieure commence à baisser, après avoir augmenté pendant un siècle. Compter sur la Chine et la Russie, comme nous l’avons fait pour réguler la production européenne de porc et de lait, s’est avéré un pari bien peu réaliste !

Il me semble urgent de revenir aux fondamentaux : l’arme alimentaire n’a jamais cessé d’être cruciale dans les relations internationales et elle est destinée à l’être encore plus sur une planète surpeuplée, qui se réchauffe et dont les ressources s’épuisent. Ce n’est vraiment pas le moment de baisser la garde et d’abandonner l’objectif d’autonomie alimentaire de notre continent. Cela passe par toutes sortes de systèmes qui peuvent être adaptés aux situations concrètes mais qui consistent tous plus ou moins à protéger nos frontières et à soutenir les agriculteurs pour qu’ils puissent vivre de leur travail et investir durablement.

Distribution d’aide alimentaire en Somalie

- Quelle agriculture préconisez-vous pour l’ensemble des agriculteurs européens?

Bruno Parmentier : Notre agriculture moderne a fait des progrès absolument considérables depuis la deuxième guerre mondiale. Les pays de l’est de l’Europe, qui avaient pris du retard du temps du communisme, sont en passe de rattraper ceux de l’ouest. Mais c’est justement au moment où une nouvelle révolution agricole s’impose à nous. Nous savons produire beaucoup de nourriture, pas toujours de bonne qualité, en ponctionnant énormément de ressources non renouvelables de la planète. Toutes ces conditions changent, et ne pas changer d’agriculture devient donc suicidaire !

Tout d’abord, dans notre continent, on mange trop et ne fait plus d’enfants ! Faire comme si il fallait continuer indéfiniment d’augmenter la production agricole est absurde. Y compris en matière d’exportation, même s’il paraît légitime que les pays du Nord de la Méditerranée produisent un peu de nourriture supplémentaire pour contribuer à nourrir les pays du sud de la Méditerranée qui, eux, n’arriveront plus jamais à se nourrir complètement (et reste à savoir comment ils nous la paieront… mais c’est le prix à payer pour vivre en paix autour de cette mer intérieure). Mais fondamentalement, les asiatiques doivent manger de la nourriture asiatique, les africains de la nourriture africaine, et les européens de la nourriture européenne, et nous n’avons donc pas à « nourrir le monde » : les politiques consistant à faire croire qu’on peut spécialiser quelques régions du monde dans l’agriculture et nourrir des peuples entiers en faisant voyager des centaines de milliers de tonnes de produits périssables sur des milliers de kilomètres pour les vendre à des gens qui n’ont pas d’argent pour de les acheter relèvent de l’escroquerie intellectuelle.

Il faut donc passer globalement l’agriculture européenne d’un système entièrement organisé pour produire en quantité à un système qui privilégie d’abord la qualité. Pour les agriculteurs, produire moins mais mieux, et, pour les consommateurs, manger moins, mieux, et payer la nourriture plus cher, à un prix qui permette aux agriculteurs de vivre.

Et enfin, il faut passer globalement d’une agriculture « chimiquement intensive » basée sur une surconsommation d’énergie et de produits chimiques dangereux, à une agriculture « écologiquement intensive », une agro écologie intensive, qui amplifie les phénomènes naturels au lieu de tenter de les neutraliser pour y substituer des réactions chimiques. Elle repose sur quelques piliers de base :

- Ne plus labourer, pour cultiver les champs 365 jours par an, et utiliser au mieux la vie du sol, et en particulier les vers de terre, les bactéries et les champignons.

- Utiliser des mélanges de plantes complémentaires qui s’aident mutuellement à pousser, par exemple des céréales mélangées à des légumineuses.

- Remettre des arbres dans les champs pour utiliser les éléments nutritifs profonds, abriter les auxiliaires de culture et contribuer à fixer du carbone atmosphérique : faire de l’agroforesterie.

- Utiliser au mieux les auxiliaires de culture, pour réguler les nuisibles (coccinelles, mésanges, chauve-souris, hirondelles, carabes, hérissons, etc.), ou pour polliniser.

- Passer d’une chimie minérale destructrice à une bio chimie, bio inspirée, qui imite et amplifie des fonctionnalités naturelles.

- Continuer à progresser en matière de génétique, mais en revoyant les priorités de la recherche et en recherchant des espèces et variétés qui soient à la fois productives et résilientes, pour s’adapter en particulier aux changements climatiques et sanitaires à venir.

- Et profiter au maximum des possibilités offertes par l’informatique et le big data, pour affiner les pratiques agricoles et d’élevage.

- On voit bien que, avec cette perspective, la Politique Agricole Commune peut encore avoir un avenir considérable devant elle. L’effort à fournir est très important et nous ne serons pas trop de nous y mettre à 28 pour franchir cette marche bien haute. Ne croyons surtout pas ceux qui disent qu’elle est vouée à l’échec ! Il lui reste énormément à inventer, et à réaliser, si on en a la volonté politique.

Ping : Références francophones | Pearltrees

Ping : Le bio est-il l’avenir de l’agricul...

Ping : Le bio est-il l’avenir de l’agricul...

Ping : ETUDE BAC | Pearltrees