Dans le cadre de Décennie internationale d’action « L’eau et le développement durable » Les Nations unies ont organisé en mars 2023 une grande conférence internationale sur l’eau, la première depuis 1977. Les défis liés à l’eau n’ont jamais été aussi importants : 2 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable, le manque d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement reste la première cause de mortalité dans le monde, et la situation a malheureusement tendance à s’aggraver.

Mais un autre aspect ne doit pas être négligé : aurons-nous assez d’eau pour… manger ? Car l’agriculture est de loin la première utilisatrice de l’eau douce et avec le dérèglement climatique, sécheresses et inondations vont se liguer avec les pollutions pour poser de nouveaux défis à l’agriculture, et donc l’alimentation mondiale. L’occasion de faire le point sur cette question complexe.

Contenu de l'article

Il y a beaucoup d’eau sur terre, mais seulement une très faible partie est réellement « utile », et elle est très mal répartie.

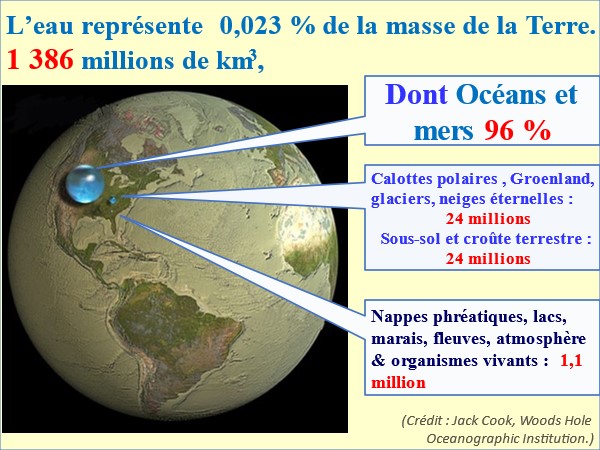

L’eau recouvre notre « planète bleue » à 72 % des 509 millions de km2 de sa surface, mais sur une faible profondeur (maximum 10 km, alors que le rayon de la Terre en mesure 6 371 !). Le volume total de l’eau est d’un peu moins de 1 400 millions de km3. Ce qui représente une grosse bulle d’à peine 1 400 Km de diamètre. Cette quantité somme toute limitée reste stable à travers les âges, car la pesanteur terrestre est suffisante pour la maintenir : la Terre ne sème pas son eau dans l’espace intersidéral comme une vulgaire comète !

Malheureusement, l’eau est à plus de 97 % salée : océans, mers intérieures, mais aussi certaines nappes souterraines. L’eau douce n’en représente que 2,8 %, qui sont pour la plupart indisponibles (en particulier figées dans les glaces polaires ou trop profondes).

Au total, l’eau douce disponible est un bien rare, qui ne pèse que 0,7 % du total, et tiendrait, si on la rassemblait, dans d’une bulle d’à peine 270 Km de diamètre…

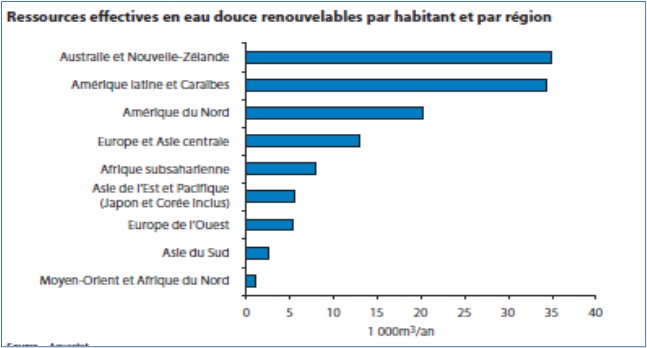

De plus cette eau douce accessible est très mal répartie sur le globe : un brésilien dispose (en moyenne) de 70 fois plus d’eau qu’un algérien et 233 fois plus qu’un libyen !

L’eau douce sert d’abord à se nourrir ; le commerce international alimentaire compense un peu sa mauvaise répartition.

Beaucoup de gens qui habitent en ville pensent que l’eau douce sert d’abord à la chasse d’eau des toilettes, ou à prendre une douche, voire à remplir les piscines, et réclament des efforts sur ces aspects (surtout pour les autres !). Or, ce n’est pas du tout le cas : l’eau douce disponible sert d’abord à faire pousser les plantes. Ces dernières nous ont en effet été « livrées » avec une malfaçon incroyable : elles ne disposent pas de moteur pour faire monter la sève, et comptent donc uniquement pour ce faire sur la capillarité. C’est-à-dire que, si la plante n’a pas transpiré, la sève ne monte pas et elle périclite ! Donc… la plante passe sa vie à transpirer, ce qui consomme énormément d’eau.

C’est ainsi qu’il faut disposer en moyenne d’une tonne d’eau pour produire un seul kilo de céréales. Certaines céréales sont adoptées à la pluviométrie locale. C’est le cas du blé en Europe, une plante qui a besoin d’eau entre mars et juin quand, en général, il pleut. En revanche, quand on passe au maïs, une plante originaire du tropique humide, il a besoin d’eau entre juin et septembre, et il est donc prudent de garder un peu d’eau de l’hiver pour pouvoir l’irriguer l’été !

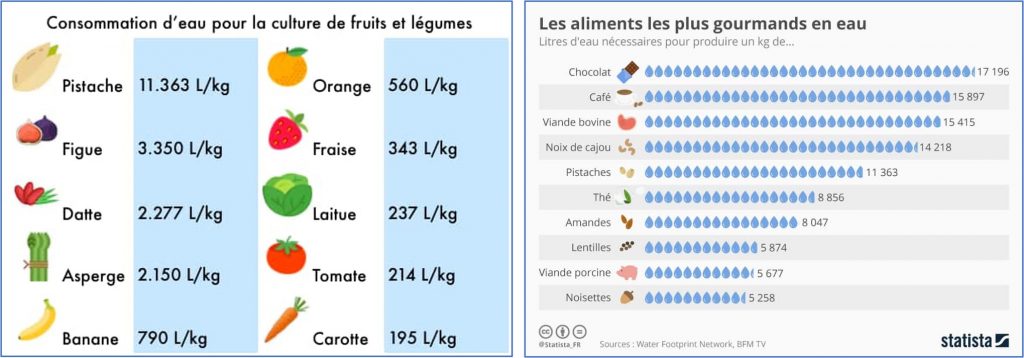

D’où la notion « d’eau virtuelle », c’est-à-dire la quantité d’eau qu’il a fallu consommer dans les champs pour pouvoir amener un aliment sur la table du consommateur. On a vu ci-dessus qu’il y a au moins une tonne d’eau dans un kilo de pain. La situation s’aggrave évidemment beaucoup dans le cas des aliments composés comme la viande ou les laitages (car il faut alors compter toute l’eau qui a servi à faire pousser les plantes qu’on mangé les animaux qu’on mange). Et aussi, dans le cas des fruits, car il a fallu faire transpirer sérieusement un arbre pour pouvoir cueillir des fruits ; si la tomate est encore relativement économe avec 214 litres pour un kilo, on arrive à 560 litres par kilo d’oranges et 3 300 litres par kilo de figues ! Le summum étant atteint pour les graines : et il a fallu 16 tonnes d’eau pour faire pousser un caféier et en extraire un kilo de café et 17 tonnes pour un kilo de chocolat !

C’est ainsi qu’on estime qu’un Français qui mange de la viande consomme virtuellement 4 000 litres d’eau par jour, soit l’équivalent de 20 bains, 50 douches, 60 lessives ou 400 chasses d’eau ! Pour nourrir un végétarien, il faut quand même 1 500 litres d’eau tous les jours, l’équivalent de 19 douches… Les manifestations qui se multiplient en France dénonçant « l’accaparement » des eaux disponibles par les agriculteurs sous-estiment cette réalité : on a besoin de beaucoup plus d’eau pour manger que pour boire ou se laver, et l’ensemble de la population profite largement de l’eau utilisée par les agriculteurs.

On peut ainsi regarder autrement le commerce international de produits alimentaires. Par exemple, l’Égypte est un pays désertique, qui ne peut cultiver que l’étroite vallée du Nil, soit à peine 4 % de son territoire. Pour nourrir ses 110 millions d’habitants, il est un très gros importateur de blé (on a vu que la guerre en Ukraine l’a beaucoup fragilisé). Mais du point de vue des disponibilités en eau, c’est une conduite parfaitement rationnelle, puisque, pour pouvoir produire les 10 millions de tonnes de blé qu’elle importe, il a fallu engager 10 milliards de tonnes d’eau, ce qui représente l’équivalent du débit annuel de la Seine. En quelque sorte, on lui fournit par cargo le deuxième fleuve qu’elle n’a pas…

Vu comme cela, des pays comme Malte, le Koweït, la Jordanie ou Israël dépendent de façon très importante de l’eau virtuelle qu’ils importent, et le Brésil, l’Argentine, le Canada exportent énormément d’eau ; le commerce international rétablit un certain équilibre ! La France exporte beaucoup d’eau sous forme de blé, mais en importe aussi énormément sous forme de soja, de coton, de café, de thé et de cacao.

Le volume des échanges d’eau virtuelle lié au commerce international de produits d’origine agricole est actuellement estimé à 700 milliards de m3 par an, soit 13 % de la consommation mondiale d’eau dans l’agriculture…

Pénuries et excès d’eau vont malheureusement s’aggraver, et provoquer migrations et guerres

Avec le dérèglement climatique, il va y avoir de plus en plus de sécheresses dans certaines régions du monde et de plus en plus d’inondations dans d’autres. Dans les 2 cas, cela va affecter fortement les capacités agricoles et donc la nourriture de la population.

Observons le Sahel et le Sahara. Les agronomes estiment qu’à moins de 300 millimètres de pluie par an (soit deux à trois fois moins que ce qui tombe en France) et dans un pays très chaud, il est totalement exclu de faire pousser quoi que ce soit. Or, dans les dernières décennies, cette limite a avancé de 200 km vers le Sud. Les populations d’éleveurs nomades qui habitaient dans cette région ont eux aussi donc migré vers le Sud. Ils ont déforesté pour pouvoir faire la cuisine, et leurs chèvres ont mangé le peu de végétation qu’il y avait. Ces 2 phénomènes ont fait avancer le désert de 200 km supplémentaires. Autrement dit, le Sahara a gagné 400 km de hauteur sur 5 500 km de longueur, soit 4 fois la superficie de la France. Les populations concernées ont alors migré un peu plus. 100 millions de personnes sont dorénavant en contact et en conflit direct pour l’eau et la nourriture… et, logiquement les pays concernés se trouvent en état de guerre chronique, l’extrémisme politique y règne (Al Qaida, Boko Haram, etc.), et nombre de jeunes tentent désespérément d’émigrer vers des cieux plus cléments, en particulier en Europe.

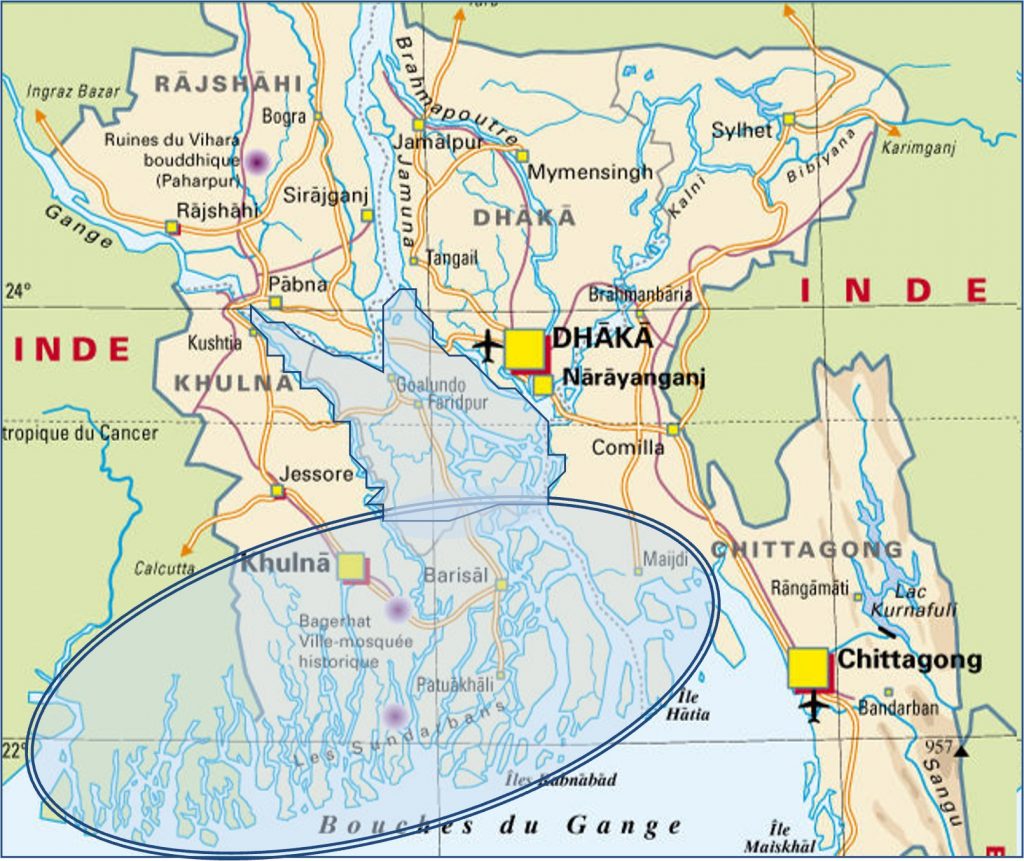

A l’inverse, observons le Bengladesh, un pays surpeuplé de 170 millions d’habitants, qui accueille en plus dorénavant de nombreux réfugiés de Birmanie. Un tiers de sa superficie est composé de l’immense delta conjugué du Gange et du Brahmapoutre. Avec l’augmentation du niveau de la mer conjuguée avec la fonte accélérée des glaciers de l’Himalaya, il est très probable que ce tiers centre sud du pays va purement en simplement être englouti (il est déjà très régulièrement soumis à des inondations aussi gigantesques que meurtrières). Les réfugiés climatiques vont se compter par dizaines de millions, et les autres habitants auront le plus grand mal à se procurer de la nourriture, très majoritairement importée naturellement. Ce sera en 2050 le grand pays le plus densément peuplé au monde, avec plus de 1 400 habitants au Km2 (contre 106 actuellement en France)…

Notons que cette menace concerne de nombreux fleuves à travers le monde, par exemple les deltas surpeuplés du Mékong au Vietnam (qui est le grenier à riz du pays), de l’Irrawaddy en Birmanie, de l’Indus au Pakistan, ou du Yangtsé en Chine (ce qui a provoqué la construction du plus grand barrage du monde, celui des 3 Gorges). Ou, plus près de chez nous celui du celui du Nil en Egypte. Des catastrophes nettement plus importantes que celle qui menacera également la Camargue en France !

Les guerres pour l’eau ne datent pas d’aujourd’hui ! Il y a 4 500 ans, une guerre a opposé deux cités mésopotamiennes qui se disputaient les eaux du Tigre et de l’Euphrate. En 1503, Léonard de Vinci conspirait avec Machiavel pour détourner le cours de la rivière Arno en l’éloignant de Pise, qui était alors en guerre avec Florence. Mais elles risquent de se généraliser avec le dérèglement climatique, alors même que 269 rivières et fleuves importants sont partagés par deux pays au moins.

Les crises sont en premier lieu locales et de pur voisinage, confrontant des familles, des voisins, des villages, des communautés et portant sur des litiges variés : la connaissance, le contrôle et l’entretien des sources ; la régulation de la pression dans les conduites d’eau potables entre les parties hautes et basses d’un village ; le forage de puits profonds ayant pour effet d’assécher les nappes phréatiques plus superficielles ; le maintien d’un courant d’eau suffisant jusqu’au bout des canalettes d’irrigation ; la contamination des mares par les animaux ; le mauvais entretien des digues, ou plus récemment en France l’opportunité d’implanter un mini barrage à Sivens ou des « bassines » en Poitou Charentes, etc. Ces conflits empoisonnent littéralement la vie des gens, deviennent de plus en plus violents, provoquent une perte de confiance dans les autorités responsables, une absence de coopération et de communication entre les populations et un découragement peu propice au développement.

Mais les conflits peuvent aussi être de portée plus large, régionale ou nationale : usage abusif de nappes phréatiques partagées par plusieurs pays, prélèvements d’eau en amont d’un fleuve international, au détriment des pays de l’aval, détournement d’un fleuve international, obstruction faite à l’infiltration des eaux d’un fleuve international vers une nappe phréatique commune, etc., ce qui peut mener à des guerres ouvertes. D’ores et déjà, l’Office international de l’eau a répertorié 1 800 litiges liés à l’eau, dont au moins 30 pourraient dégénérer en conflits armés. Actuellement la planète compte plus de réfugiés pour cause de sécheresse et de pénurie d’eau que pour cause de guerres.

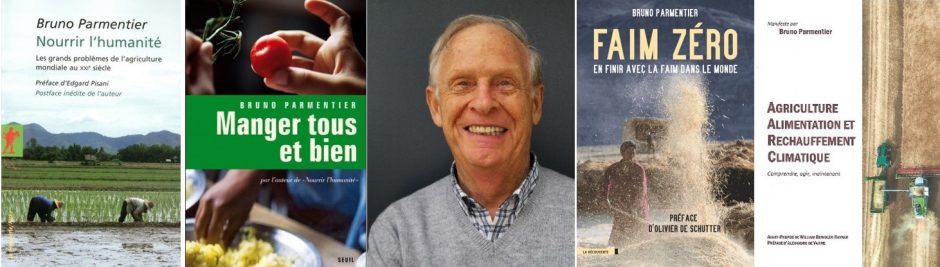

Citons quelques exemples extraits de mon ouvrage « Nourrir l’humanité ».

Les tiraillements entre la Turquie, la Syrie et l’Irak autour du Tigre et de l’Euphrate ont une nette tendance à s’aggraver. « Dieu nous a donné l’eau, il vous a donné le pétrole », disent les Turcs à leurs voisins, espérant que le temps leur donnera l’avantage décisif.

L’approvisionnement d’Israël est clairement l’une des clés des conflits du Moyen-Orient. Les territoires occupés de Cisjordanie et du Golan concentrent une bonne partie des sources d’eau du pays et les colons jouent ouvertement de cet avantage qu’ils ne sont pas prêts d’abandonner. 87 % de l’eau collectée dans les zones transfrontalières est accaparée par Israël, alors que les Palestiniens n’ont pas le droit de creuser des puits profonds et paient l’eau plus cher que les Israéliens. Ils sont maintenant obligés de démonter certaines de leurs serres faute d’eau pour les maintenir en activité

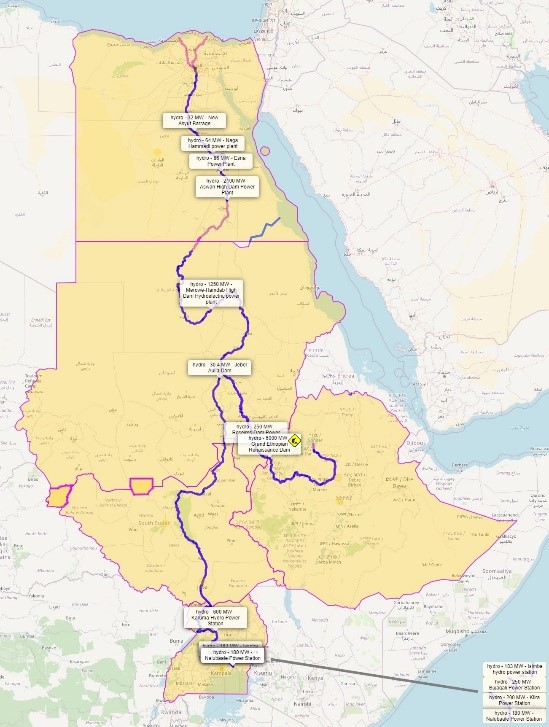

L’Égypte, qui est entièrement tributaire du Nil pour ses ressources hydriques, doit néanmoins le partager avec les dix autres États du bassin de ce fleuve. L’Éthiopie, où le Nil Bleu prend sa source, qui fournit 86 % des débits et n’utilise que 0,3 % de l’eau, prévoit la construction de 36 barrages. Le Soudan, le Kenya ou l’Ouganda souhaitent également prélever leur part. « L’Initiative du bassin du Nil », un accord de régulation qui lie depuis 1929 9 pays riverains, subit de nombreux tiraillements, menant parfois à des menaces de guerre…

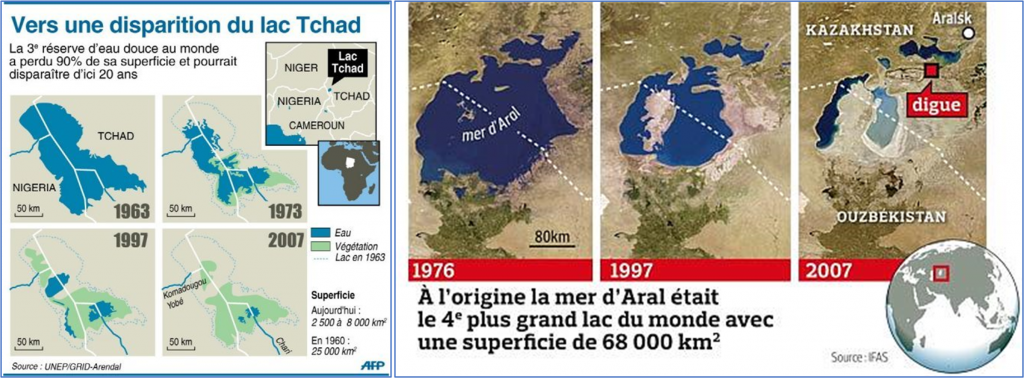

En Afrique subsaharienne, les conflits peuvent naître partout : entre pays riverains du lac Tchad (ancienne 3e réserve d’eau douce du monde, en voie de disparition pure et simple), entre la Libye et le Tchad ou entre l’Éthiopie et la Somalie, mais aussi plus au Sud, entre l’Afrique du Sud et ses voisins, la Namibie ou le Lesotho. De même concernant les eaux du fleuve Sénégal, à répartir entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, qui en ont chacun bien besoin.

En Asie, depuis la chute de l’Empire soviétique, les tensions entre l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kazakhstan autour des fleuves Amou-Daria et Syr-Daria sont très fortes. Les mers Caspienne et d’Aral sont dans un état extrêmement préoccupant.

L’Inde partage ses fleuves principaux avec tous ses voisins : le Gange avec le Bangladesh, l’Indus avec le Pakistan, le Brahmapoutre avec la Chine, le Tibet et le Bangladesh. Dans cette région, la plus peuplée du monde, les possibilités d’embrasement sont innombrables. Quelques exemples donnent la mesure des enjeux et des risques en Asie.

- Inde-Pakistan : les vingt projets de barrages sur la seule rivière Chenab, affluent de l’Indus, inquiètent le Pakistan, dont la capitale Islamabad et la ville voisine Rawalpindi manquent déjà d’eau.

- Inde-Népal : les projets pharaoniques de New Delhi, qui consistent à transporter l’eau en excès au Nord vers les rivières du Sud – tentant ainsi de diminuer les inondations au moyen d’un réseau de 10 000 km de canaux – inquiètent fortement les Népalais. Dans le même temps, l’Inde accuse son voisin de n’avoir pas assez de réservoirs et de relâcher trop d’eau en période critique, provoquant sur son territoire des inondations meurtrières.

- Inde-Bangladesh : ces deux pays n’ont signé qu’un traité concernant le Gange, alors qu’ils ont 54 rivières en partage. Le seul projet de construction d’un gros barrage indien sur le Barak, 100 km avant leur frontière commune, fait redouter à Dacca l’assèchement de deux de ses rivières.

- Inde-Chine : New Delhi a dû, sous la menace, déplacer le site d’un projet de barrage en Uttar Pradesh qui mécontentait la Chine, tandis que Pékin a des projets de détournement vers le sud des eaux du Brahmapoutre qui irritent l’Inde.

- Chine-Vietnam : les projets de barrages chinois et laotiens sur le Mékong mécontentent vivement le Vietnam, qui a absolument besoin de ce fleuve pour l’irrigation du riz cultivé dans son delta, indisposant aussi le Cambodge et la Thaïlande.

En Amérique latine, la zone de frontière entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay accueille la troisième réserve souterraine d’eau douce du monde, l’aquifère Guarani, situé entre les bassins des fleuves Paraná, Uruguay et Paraguay. La superficie de cette nappe dépasse les superficies réunies de l’Espagne, de la France et du Portugal. Elle pourrait alimenter en eau plus de 300 millions de personnes et son contrôle devient vital.

Les États-Unis lorgnent maintenant vers leur grand voisin du Nord, le Canada, qui possède l’une des plus grandes réserves mondiales d’eau douce. Les projets les plus fous ont été imaginés pour transporter des centaines de milliards de mètres cubes d’eau sur des centaines voire des milliers de kilomètres vers le sud-ouest asséché des USA. Pour le moment, le Canada a refusé de vendre son eau douce, mais ce dossier peut à tout moment refaire surface.

L’agriculture irriguée est de plus en plus menacée

De tout temps, les hommes ont essayé de domestiquer l’eau pour pouvoir faire plus efficacement de l’agriculture et tout simplement bénéficier d’eau potable pendant l’été. Il reste encore des traces des aqueducs romains dans de nombreuses régions de France. Cet effort s’est considérablement accéléré au XXe siècle, siècle, où on a foré des puits, installé des canaux d’irrigation et construit plus de 60 000 gros barrages un peu partout sur le globe (dont carrément la moitié dans un seul pays, la Chine !).

Mais tous ces ouvrages hydrauliques ont une durée de vie limitée. Le barrage d’Assouan en Égypte ne durera pas autant que les pyramides bien sûr, car les barrages ont une fâcheuse tendance à se fissurer et s’ensabler ! On va donc devoir consacrer beaucoup d’énergie au XXIe siècle pour seulement réparer et maintenir les barrages du XXe siècle. Ce sera autant d’investissement en moins pour créer de nouveaux barrages, lesquels seront globalement plus onéreux, puisque, sauf exceptions, tous les endroits les plus faciles ont déjà été traités. De plus, l’acceptabilité sociale de la construction des barrages n’est plus ce qu’elle était… En France, par exemple, on ne pourrait plus refaire des grands barrages, comme on l’a fait pendant les « 30 glorieuses », en raison de l’opposition de l’opinion publique.

De plus, une bonne partie de ces barrages sont maintenant régulièrement à sec l’été, compte tenu des changements dans la pluviométrie ! Et les plus grands lacs, qui étaient de véritables mers intérieures, comme la Mer d’Aral en Asie et le lac Tchad en Afrique, sont en train de disparaître purement et simplement.

Les États-Unis eux-mêmes s’apprêtent à connaître une pénurie d’eau inédite dans leur histoire. Elle pourrait bouleverser l’industrie, l’agriculture, toute l’économie et jusqu’à la culture de ce pays où la consommation à l’excès fait figure de mode de vie. L’Ouest nord-américain souffre de sécheresse chronique, ses nappes phréatiques s’épuisent et les rivières sont de plus en plus polluées. Le fleuve Arkansas par exemple est souvent totalement à sec l’été sur 1 200 km de longueur.

Le même phénomène se produit pour les puits qui pompent dans les nappes phréatiques. On avait souvent l’impression que ces dernières étaient éternelles, ce qui est de plus en plus démenti par les faits : nombre d’entre elles sont historiques et en été approvisionnés il y a des centaines ou des milliers d’années, lorsque la pluie était plus abondante. À force de puiser dedans, elles s’épuisent purement et simplement.

C’est ainsi que le niveau de l’aquifère en dessous du bassin du Gange a déjà baissé de 60 m. Ceux d’Islamabad au Pakistan, d’Hebei en Chine, de Guanajuato au Mexique, de Chanaran en Iran baissent de 2 à 3 m par an. Celui du « Grés nubien » en Afrique du nord ne se reconstitue plus du tout, faute de pluies. Même en France, l’aquifère des « Sables vert albien », en Ile de France, a mis 30 000 ans à se constituer.

Les glaciers des Pyrénées achèvent leur disparition, en conséquence l’irrigation dans le sud-ouest de la France sera forcément très réduite lorsqu’il n’y a plus d’eau dans la Garonne ou l’Adour l’été. Le même phénomène de fonte accélérée des glaciers s’observent dans les Alpes, ce qui menace directement les systèmes d’irrigation des serres et vergers du sud-est de la France et des rizières du nord-est de l’Italie.

Il faut donc inventer et mettre en œuvre des systèmes beaucoup plus performants pour mieux gérer l’eau

Dans les pays comme le nôtre, nous n’avons pas l’habitude de gérer l’eau au plus près comme dans les pays secs ; il va pourtant falloir apprendre à le faire. Bien entendu, il faut s’adapter aux conditions locales : gérer l’eau dans les pays où il pleut trop, ça consiste à bien l’évacuer, ou à construire des digues pour limiter les inondations.

Dans les pays très secs il faut orienter les efforts principalement sur la satisfaction des besoins les plus primaires : boire, faire la cuisine et se laver un minimum.

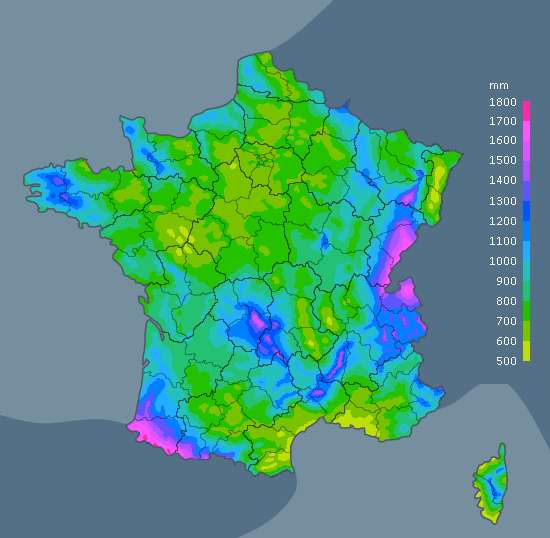

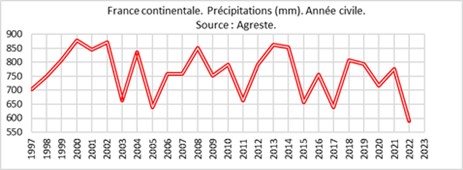

Fort heureusement pour elle, la France, pays tempéré, ne se situe dans aucun de ces 2 cas : il pleut et il pleuvra durablement assez d’eau sur l’Hexagone pour pouvoir boire, se laver, faire tourner nos industries et se nourrir, nourrir, même si la situation est plus difficile dans le sud-est qu’en Bretagne.

Question inondations, nous avons cependant beaucoup investi depuis des siècles : la seule « levée de la Loire » aligne 550 Km de digues de plus de 7 m de hauteur ; il est indispensable de maintenir ces efforts : nous avons vu en 2010 que la tempête Xynthia a réussi à ouvrir des brèches dans les digues de Vendée, provoquant une cinquantaine de morts.

Notre problème est donc de conjuguer divers moyens pour conserver une partie de l’eau tombée en hiver pour l’utiliser à bon escient pendant les étés qui seront de plus en plus secs avec le dérèglement climatique. Notons que, comme sur d’autres sujets. Il est illusoire de penser qu’il n’y a qu’une solution. Chaque région, chaque canton doit mettre en œuvre une batterie de solutions complémentaires. Beaucoup sont déjà inventées, et ont été parfois négligées, et, nécessité fait loi, nous allons évidemment chercher plus activement et en trouver d’autres dans les années qui viennent. On peut citer, entre autres (liste non limitative) :

- Débusquer et éliminer systématiquement les fuites sur les réseaux hydrauliques. On estime que le réseau d’eau français est encore victime d’un taux de fuite de 20 %. On peut, on doit, faire beaucoup mieux, et ça paye : la Fédération des entreprises de l’eau estime qu’en 13 ans, de 2006 à 2019, l’amélioration des taux de rendement a permis de prélever 1,1 milliard de mètres cube par an en moins dans la nature, alors que pendant la même période, la population a augmenté de 4,5 millions d’habitants.Le président Macron a donné un coup d’accélérateur à cette politique le 30 mars 2023 en annonçant vouloir passer de 1 à 10 % de réutilisation d’eaux usées d’ici 2030. « Nous avons décidé de lancer 1 000 projets en cinq ans pour recycler et réutiliser l’eau » et « in fine, nous voulons réutiliser 300 millions de mètres cubes, soit trois piscines olympiques par commune (…) ou 3 500 bouteilles d’eau par Français et par an » .

- Arrêter de bétonner et d’artificialiser les sols, ce qui empêche les infiltrations et favorise ruissellement excessif vers la mer et inondations. On artificialise 80 000 hectares chaque année en France ; pour donner une comparaison, cela représente cheque année 100 fois la superficie du projet d’aéroport de Notre Dame des Landes qui a abondement défrayé la chronique. Au total, dans un pays touristique comme le nôtre, et où chacun rêve de posséder un pavillon avec jardin, on « perd » l’équivalent d’un département agricole tous les 7 ans. Songeons par exemple qu’on a construit 35 000 ronds-points en France, la moitié de tous ceux installés en Europe ! La nouvelle loi dite de « zéro artificialisation nette » qui oblige les villes à construire sur des espaces déjà urbanisés plutôt que sur de nouvelles terres agricoles va dans le bon sens. Poursuivons le combat !

- Réutiliser les eaux usées des villes. Elles représentent des volumes considérables qui, le plus souvent, sont rejetées dans les fleuves après épuration. Nous avons beaucoup de retard sur cet aspect, qui tente d’être comblé depuis la publication en 2020 de la loi AGEC (Loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire). Cela concerne potentiellement trois grandes catégories : les eaux grises des stations d’épuration issues des eaux usées domestiques faiblement polluées, les eaux résiduaires internes des industries, et les eaux pluviales urbaines. Nous avons énormément de marge de progrès en France, où actuellement moins de 1 % des eaux usées épurées sont réutilisées, loin derrière l’Italie et l’Espagne en réutilisent entre 8 et 14 % et très loin derrière Israël qui en est à 80 %. La ville de Mexico, elle, réutilise 100 % de ses eaux usées pour l’irrigation de ses cultures (85 000 hectares). Le gouvernement souhaite passer à la vitesse supérieure à partir de 2024, en mobilisant 180 millions d’euros par an pour résorber « en urgence » les fuites d’eau dans les points les plus sensibles.

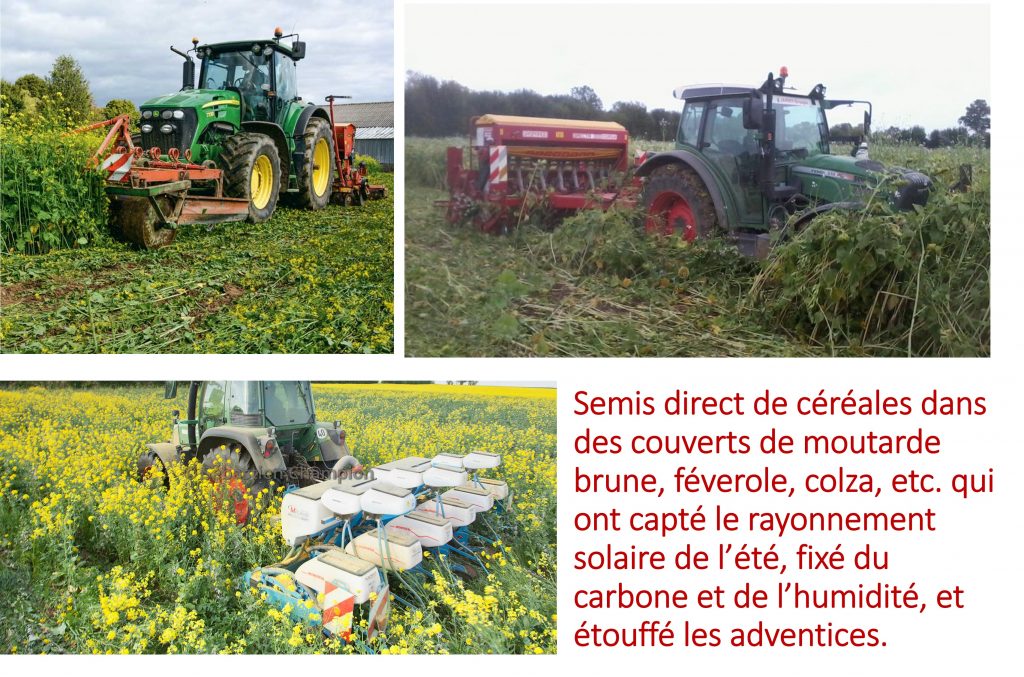

- Arrêter de labourer et couvrir le sol en permanence (avec des plantes de couverture, des haies, des arbres), et élever un maximum de vers de terre qui creusent des galeries favorables à l’infiltration dans les sols. Cela permet d’atténuer fortement les ruissellements en période de grosses pluies, puis de laisser s’infiltrer l’eau dans le sol, où elle se stocke gratuitement (si la structure géologique est favorable). De plus les mêmes galeries de vers de terre permettent d’allonger fortement la taille des racines des plantes annuelles, pour qu’elles aillent se servir elles-mêmes en profondeur. Car, contrairement à ce qu’on pourrait penser, le labour, en détruisant la vie du sol, le durcit considérablement, ce qui empêche les plantes annuelles qu’on sème dessus d’enfoncer profondément leurs racines. On estime que dans un sol non labouré depuis des années, le blé et le maïs peuvent projeter leurs racines à 2 m de profondeur, contre quelques dizaines de centimètres sur des sols durcis par des labours fréquents… ce qui leur permet justement d’atteindre l’eau qu’on y a stocké. En quelques sortes, l’élevage de vers de terre devient ainsi la principale alternative à l’irrigation !

- Remettre du carbone dans le sol pour qu’il absorbe mieux l’eau. Les sols sableux ne savent pas conserver les eaux de pluie ; remettre de la matière organique dedans améliore considérablement leur capacité de rétention car l’humus peut retenir durablement jusqu’à 5 à 6 fois son poids en eau. Pour cela, on peut laisser la matière organique en surface, mettre des couverts très denses entre les cultures, choisir de mettre fréquemment dans les rotations des cultures très carbonées comme le maïs, rajouter régulièrement du fumier ou du compost, etc. En plus… cela refroidit la planète en fixant le carbone dans les sols. Rappelons l’objectif dit du « 4 pour 1000 », consistant à augmenter de cette proportion la fixation de carbone dans les sols, ce qui théoriquement permettrait d’absorber chaque année autant de carbone que celui que l’humanité émet dans l’atmosphère. Comme en plus cela permet d’augmenter la fertilité des sols et leur taux d’humidité, c’est la formule trois fois gagnante !

- Multiplier les investissements agroécologiques. Par exemple installer des fossés retenus par des haies sur les lignes de niveau, selon le « Keyline design » une technique importée d’Australie, ou tracer de petites buttes autour des arbres lorsqu’on les plante.

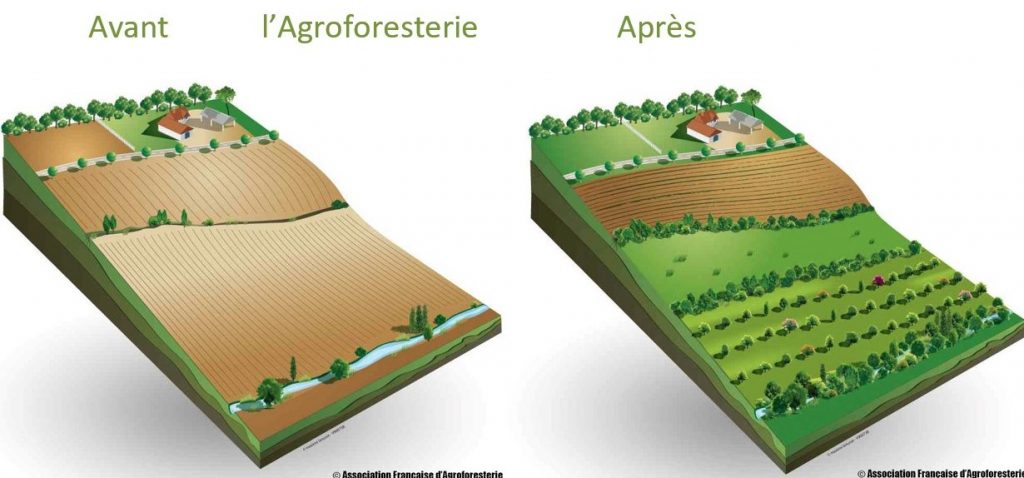

- Passer systématiquement à l’agroforesterie, les arbres occupant de multiples fonctions : réguler l’humidité et la température, protéger la biodiversité, aller chercher plus profondément les éléments nutritifs… et refroidir la planète ! Rappelons à ce sujet qu’il conviendra de planter au moins 1 milliards d’arbres en France dans la prochaine décennie comme je l’ai expliqué en détail dans un précédent article. Car non seulement les arbres fixent l’eau de pluie en empêchant le ruissellement, mais en plus ils provoquent littéralement la pluie, pour 3 raisons. Une forêt est plus « rugueuse » qu’un champ plat, ou a fortiori labouré, et elle a donc tendance à « accrocher » les nuages, qui stagnent au dessus plus longtemps. Les pollens émis lors des floraisons sont autant de particules fines ; outre l’inconvénient de provoquer des allergies chez certains humains, ils peuvent aussi agir comme des noyaux de condensation de l’humidité de l’air pour provoquer la formation de gouttelettes de pluie. Enfin les arbres transpirent beaucoup, et émettent ainsi dans l’air beaucoup d’humidité capable de provoquer les pluies dont ils ont besoin, ainsi que les champs alentour, c’est le véritable « circuit court » de l’eau. En Amazonie par exemple, une bonne partie des pluies du jour sont composées de l’évaporation de la végétation la veille ! Une récente étude publiée dans la revue Nature Géoscience a révélé qu‘en Europe la conversion de terres agricoles en forêts augmenterait les pluies estivales de 7,6 % en moyenne ! Dans un article de la revue Cultivar, Laurent Denise, agroclimatologue, estime que « 70 % de l’eau de pluie tombant sur les parcelles agricoles proviennent d’évaporation d’eau locale, les 30 % restants proviennent de l’évaporation de l’eau des mers et des océans. Si une petite région ne génère pas d’évapotranspiration dans ses champs et ses forêts, elle ne peut pas espérer récupérer les 30 % d’eau de pluie issue des mers et des océans. Il pleut parce que c’est vert et non l’inverse ! »… « Les plantes qui transpirent le plus, ce sont les feuillus. Ils sont capables d’émettre dans l’atmosphère 5 000 m3/ha/an d’eau. Dans un environnement où le cycle de l’eau n’est pas contraint ou ralenti, ces 5 000 m3 évacués se transforment en presque 7 300 m3 de pluie au bénéfice de ces mêmes arbres ».

- Cultiver des plantes moins gourmandes en eau l’été. Par exemple en France, passer du maïs au sorgho, qui pousse très bien sous ces latitudes et, comme il est originaire du tropique aride, a besoin de beaucoup moins d’eau pendant l’été. Actuellement la France produit annuellement 15 millions de tonnes de maïs et 0,4 de sorgho. Un rééquilibrage semble utile, et même nécessaire si on veut vraiment affronter le dérèglement climatique qui s’accentue ! Profitons donc de « l’année internationale du mil » pour accélérer cette transition, comme je l’ai développé dans un article récent : « 2023 : en plein dans le mil ».

- Distribuer juste l’eau dont les plantes ont besoin en améliorant l’efficacité de techniques d’irrigation. Au démarrage, on a utilisé la solution la plus simple et la plus coûteuse en eau : inonder les champs (on continue malheureusement à pratiquer cette technique massivement dans les rizières). Puis on a tracé des sillons dans les champs pour pouvoir consommer moins d’eau en fonctionnant par planches, comme on le fait encore couramment pour les légumes. Ensuite on en est venu aux systèmes par aspersion. Puis on a pratiqué l’aspersion de nuit quand on a remarqué qu’en plein jour quand il fait chaud et qu’il y a du vent, de 20 à parfois 50 % de l’eau utilisée ne touche même pas le sol car elle a été évaporée directement ! Ensuite on a inventé le goutte à goutte, d’abord en surface, puis enterré, en paillant éventuellement les sols, puis on a mis les légumes sous serres. Parallèlement, on dispose maintenant d’outils précis d’analyse de l’humidité des sols et de déshydratation des plantes, ce qui fait qu’on peut travailler précisément au M2 avec des équipements guidés par GPS. L’ensemble de ces techniques a permis d’améliorer considérablement l’efficacité de l’irrigation.

- Utiliser les nouveaux outils d’analyse de l’humidité des sols et des plantes. C’en est fini de gérer le « champ au champ », surtout que maintenant il peut faire plusieurs dizaines d’hectare d’un seul tenant ; il est donc absurde de dire « mon champ a soif, il faut arroser ». On dispose dorénavant d’outils de grande précision qui permettent d’analyser le champ au M2, voire à la plante, et donc d’intervenir de façon beaucoup plus précise, juste à temps et juste la quantité dont les plantes ont besoin, ce qui permet de réduire considérablement les apports d’eau, d’engrais et de pesticides.

- Utiliser les réseaux d’irrigation existants pour arroser en utilisant l’eau des rivières en hiver quand il pleut, dans l’espoir de recharger les mêmes rivières l’été, car cette eau met plusieurs mois pour s’écouler tranquillement à travers les nappes phréatiques. Une expérimentation très ambitieuse et prometteuse a démarré en Haute Garonne et Lot et Garonne en 2023, qui a fait l’objet d’un de mes articles récents : « Et si on arrosait les champs en hiver pour avoir de l’eau dans les rivières en hiver.

- Entrer résolument dans une ère de sobriété de l’eau, et inventer mille nouvelles méthodes auxquelles on n’avait pas encore pensé tant l’eau était abondante !On veut également pousser les « Projets de territoire de gestion de l’eau » (PTGE), qui sont censés mettre d’accord les différents usagers de la ressource (agriculteurs, défenseurs de l’environnement, pêcheurs, professionnels du tourisme, de la navigation, secteur hydroélectrique, de l’aquaculture etc.). Même si, dans le climat politique actuel, la recherche de consensus risque d’être un peu difficile…

———–

On peut également évoquer pour mémoire d’autres techniques, qui sont actuellement nettement plus controversées… mais si on commence à voir revenir la faim dans nos régions, il est à parier que l’opinion publique évoluera également, y compris sur les OGM et les stockages d’eau !

- Concevoir des plantes moins gourmandes en eau. Le cactus par exemple a intégré une fonction qui lui est très utile pour pousser dans les régions désertiques : dès que la température s’élève, il ferme ses « stomates » et cesse de transpirer, pour rétablir cette fonction vitale en fin d’après-midi. Si on arrive à transférer cette fonction dans des plantes nourricières, comme le mil par exemple, et qu’on réussisse à produire un kilo de céréales avec seulement 500 litres d’eau au lieu de 1000, ce serait une victoire absolue dans les pays arides !

- Concevoir des plantes résistantes au sel. La mangrove par exemple a une fonction intégrée qui lui permet de pousser dans l’eau salée : elle filtre naturellement le sel et ne l’absorbe pas. En maîtrisant cette fonction, on pourrait rêver un jour de remettre en culture des terres trop salées pour y cultiver des céréales… On a déjà croisé des plants de pomme de terre pour leur faire acquérir cette propriété, avec un faible rendement certes, mais quand même un certain rendement ! Voire, mais ce serait un peu de la science-fiction, on pourrait imaginer de cultiver un jour des plantes nourricières qui pourraient être arrosées avec le l’eau de mer !

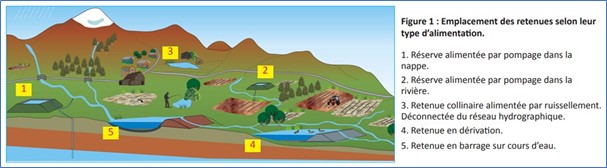

- Stocker l’eau sur le sol, quand on ne peut pas le faire dans le sol, via des retenues, mares et autres bassines… ou des barrages. En effet certains sols sont trop poreux et ne stockent pas l’eau, par exemple en France en Bretagne et en Charentes. Évidemment c’est mieux de faire des « réserves collinaires » dans les régions en pente, pour utiliser au mieux l’eau de ruissellement que des « bassines » en terrain plat, qui obligent à remonter l’eau des nappes phréatiques (pendant l’hiver, quand elle coule vers la mer), et c’est une solution insatisfaisante car quand il fait chaud l’eau ainsi exposée aux rayons du soleil a une fâcheuse tendance à s’évaporer avant d’être utilisée, mais est-ce mieux d’avoir soif l’été ? Rappelons que, par exemple, le volume de la bassine de Sainte-Soline ne représente que 0,1 % du volume d’eau douce rejeté par la Sèvre niortaise dans la mer en une année…

- Dessaler l’eau de mer. Cette technique est très coûteuse en énergie, ce qui la réserve malheureusement à la consommation humaine, pas à la production de nourriture. La distillation consiste à chauffer l’eau salée dans une chaudière ou à l’aide du rayonnement solaire jusqu’à évaporation ; la vapeur d’eau qui s’échappe est condensée pour récupérer de l’eau douce. La consommation énergétique de ce procédé avoisine 15 kWh par m3 d’eau dessalée ; soit, pour situer, de quoi faire fonctionner un réfrigérateur pendant 15 jours ou un four à micro-onde pendant 15 heures pour seulement obtenir assez d’eau pour produire 1 kilo de blé ! L’osmose inverse est plus rentable ; elle consiste à forcer l’eau salée à traverser une membrane semi-perméable retenant le sel et les autres impuretés. La consommation énergétique peut dans ce cas être réduite entre 2 et 3 kWh par m3. Mais elle reste trop onéreuse pour l’agriculture, sauf exceptions. Il y a néanmoins déjà près de 20 000 usines de dessalement installées dans le monde, qui produisent quotidiennement de l’ordre de 100 millions de m3 d’eau douce, dont les 2/3 servent à la consommation humaine directe. Cela consomme énormément d’énergie fossile et on ne sait plus quoi faire des 150 millions de m3 de saumure produites quotidiennement, qui deviennent une pollution absolument majeure !

En résumé, l’eau sert encore plus à manger qu’à boire et la question « aura-t-on assez d’eau pour manger à 10 milliards de terriens, avec le réchauffement climatique » est une des principales auxquelles il faut apporter des réponses crédibles au XXIe siècle !

Pour aller plus loin, voir trois vidéos du même auteur :

Bonjour Monsieur Parmentier,

J’estime beaucoup votre niveau de connaissance sur les sujets agricoles et alimentaires, et vous êtes souvent une référence pour moi lorsque je cherche à avoir des positions mesurées sur ces thèmes. En revanche, sur les « méga bassines », actu brûlante du moment, votre argument qui consiste à dire que nous mourrions de faim si elles ne se faisaient pas n’est-il pas un peu fallacieux ? Sachant, sauf erreur, que ces bassines serviront à irriguer des cultures (maïs notamment) destinées à l’alimentation de bétail et non à l’alimentation humaine, non ? Si vous deviez prioriser les différents leviers d’une meilleure gestion de l’eau que vous indiquez, celui-là ne devrait-il pas arriver parmi les derniers ? Merci pour les éventuels prolongements que vous pourriez donner sur ce point à votre billet. Cordialement, Benjamin Polle – citoyen soucié

Bonjour Monsieur Polle,

J’ai bien reçu votre message, vos encouragements et votre critique, et je vous en remercie.

J’admets que la phrase » C’est une solution insatisfaisante car quand il fait chaud, l’eau ainsi exposée aux rayons du soleil à une fâcheuse tendance à s’évaporer avant d’être utilisée, mais est-ce mieux d’avoir soif et à terme, d’avoir faim l’été ? » présente un raccourci un peu facile. On n’aura pas faim en France ! Je vais donc la rectifier en retirant le dernier membre de phrase.

Cela étant, plusieurs idées :

* D’une part, dans mon texte, il ne vous a pas échappé que j’ai mis la rubrique « Stocker l’eau sur le sol » en fin de texte, juste avant le dessalement de l’eau de mer, avec cet avertissement : « On peut également évoquer pour mémoire d’autres techniques qui sont actuellement nettement plus controversées ».

* D’autre part, part, avant d’être subventionné, le projet de construction de « retenues d’eau » dans les Deux-Sèvres a fait l’objet de très nombreuses études, et d’un véritable consensus entre toutes les parties prenantes. En particulier, les conclusions étaient que la diminution d’eau dans les nappes phréatiques était relativement faible l’hiver, alors que l’arrêt du pompage l’été leur permettait de se maintenir beaucoup mieux qu’actuellement.

* Il semble bien que, dans cette région, l’eau qui existe dans les nappes phréatiques l’hiver n’y reste pas, et s’écoule vers les rivières et la mer avant l’été. Si on a la stocke pas, elle est donc en quelques sortes « perdue ».

* Les 210 agriculteurs concernés (soit le quart des agriculteurs de la région) cultivent de l’herbe, des semences, des légumes, des céréales, des protéines végétales (en particulier du soja en substitution du maïs), et effectivement 40 % sont éleveurs. En contrepartie de cette aide publique, ils se sont engagés à diverses pratiques agro-environnementales : développement de la bio, diminution de l’usage des pesticides, amélioration de la biodiversité, plantation de haies, développement de l’agroforesterie, cultures sans labour et en semis direct, etc.

Bref je n’ai pas voulu entrer dans la polémique actuelle, qui devient relativement irrationnelle. Et en tout état de cause, je ne suis pas sûr que ces bassines représentent soit le mal absolu dont les opposants les affuble. Elles représentent un certain pis-aller dans cette région, compte tenu de l’absence de collines et de montagnes qui ne permet pas de faire des retenues collinaires, et de la structure du sol qui ne permet pas de conserver durablement l’eau dans les nappes phréatiques. Dans d’autres régions, on tente d’autres expérimentations comme celles que j’ai décrite dans mon texte : « Arroser l’hiver pour avoir de l’eau dans les rivières l’été »

Bien cordialement

Bruno Parmentier