Pendant des millénaires, on a récité en Europe : « Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien » car il n’était absolument pas évident de pouvoir manger. Aujourd’hui, contrairement à ce qui se passe dans de nombreuses autres régions du monde, tout le monde sait en France qu’il pourra manger demain ; plus personne ne meurt de faim dans notre pays… Mais on n’a jamais été aussi inquiet sur la nourriture ; on a peur de se faire empoisonner, de grossir, de polluer la planète, de ne pas être solidaire, d’être victime des multinationales, etc. Et, comme la distance entre le producteur et le consommateur est maintenant très importante, on cherche à se rassurer par des labels et des signes qui nous prouve qu’en matière d’alimentation au moins, on tente de « bien » faire. C’est aussi en quelque sorte un aveu d’impuissance : faute de pouvoir changer le monde, changeons au moins notre alimentation et par là-même maîtrisons un minimum notre corps.

Contenu de l'article

La fin du monopole du bio et l’émergence de la 3e voie

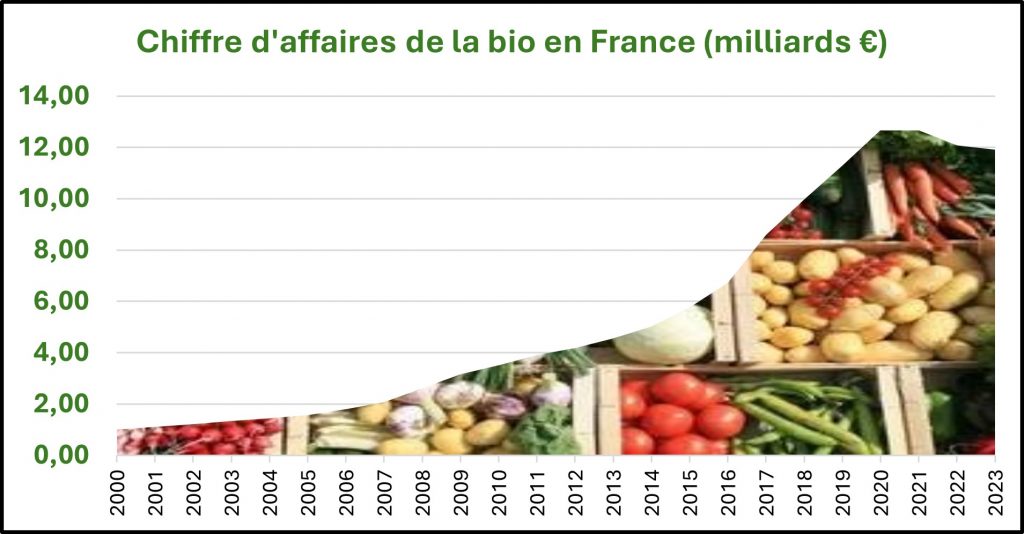

Il y a encore une dizaine d’années, du point de vue des militants, le monde était coupé en deux : il y avait le bio et le reste ! Et la croissance du bio semblait inéluctable et infinie : son chiffre d’affaires était passée de 1 à 12,7 milliards d’euros entre 2000 et 2020. Mais c’était provisoire : comme je l’ai détaillé dans l’article : « Baisse historique de la bio : d’autres idées émergent sur la nourriture », le Covid, puis la reprise de l’inflation a stoppé net cette progression, et maintenant ce chiffre stagne, puis diminue !

De plus en plus de français jugent maintenant que le bio, c’est trop cher pour eux, et surtout de nombreux autres labels et signes de qualité sont arrivés, relativisant celui de la bio.

C’est que « bien manger » est une opération fort complexe, et multifactorielle, qui rend le choix du consommateur qui souhaite être vertueux fort complexe. Rappelons quelques dilemmes signalés dans l’article :

- Viande bio, ou surtout bien-être animal ?

- Moins de viande et meilleure viande, ou carrément végétarien ?

- Bio français, ou importé ? (un tiers du bio consommé en France est importé). De quel pays ? Avec les mêmes exigences ? Combien de kilomètres ?

- Fruits « ordinaires » en vrac, ou fruits bio sous emballages ?

- Bio, ou local avant tout ?

- Quel local : moins de 50 km, de mon département, de ma région, de la France, de l’Europe ?

- Bio, ou équitable avant tout ? Par exemple café bio, ou café équitable ?

- Le « vrai » bio des magasins spécialisés indépendants, ou bien celui des hypermarchés est-il également valable ?

- Pain bio, pain complet, ou pain sans gluten ?

- Lait bio, lait sans lactose, ou lait d’amande ?

- D’abord bio, ou d’abord une bonne note au Nutriscore ou à Yuka ?

- Bio, ou label rouge, ou AOC ?

- Bio, ou casher ou hallal ? (en matière de viande, le halal pèse beaucoup plus que le bio !).

- Bio, ou sans pesticides de synthèse, ou seulement « garanti sans résidus » ?

- Combien de gaz à effet de serre dans mon assiette ?

S’engouffrant dans cette brèche, de nombreux collectifs ont émergé, tentant d’offrir une « Troisième voie » entre le bio et le « productiviste ». Ces groupements de producteurs se donnent un cahier des charges incluant à la fois des exigences environnementales, économiques et sociétales. Pour être crédibles, dans tous les cas, ces collectifs utilisent des organismes et personnalités extérieurs et indépendants pour contrôler chaque année le respect de leurs normes et engagements.

Le collectif Demain la Terre en particulier regroupe 23 groupements de producteurs de fruits et légumes qui représentent 2 % de la production française. Ils s’engagent fortement sur 10 thématiques, dans une démarche de progrès continu (toujours faire mieux et en général nettement mieux que la législation, progresser chaque année) :

- Réduire l’usage des pesticides et faire disparaître toute trace de résidus,

- Préserver la ressource en eau,

- Préserver la qualité des sols,

- Sauvegarder la biodiversité et les écosystèmes naturels,

- Réduire la consommation d’énergie fossile et limiter l’émission de gaz à effet de serre,

- Réduire et valoriser les déchets et limiter la consommation de matière plastique,

- Favoriser une relation économique durable avec les parties prenantes,

- Développer une entreprise et une société plus humaines,

- Exiger les meilleures matières premières,

- Mettre en œuvre des recettes et des procédés responsables.

Dans l’élevage, le collectif Bleu-Blanc-Cœur regroupe 7 000 éleveurs qui introduisent plus de biodiversité dans leurs champs, et diversifient et équilibrent l’alimentation de leurs animaux avec des fourrages et des graines d’intérêts nutritionnels naturellement riches en Omega 3 (herbe, luzerne, lin, féverole…), afin d’améliorer la qualité nutritionnelle et environnementale de la viande produite.

Dans la pêche, Mr.Goodfish regroupe des pêcheurs, mareyeurs et restaurateurs qui s’engagent à ne proposer que des espèces provenant de stocks en bon état permettant leur exploitation pérenne, avec des poissons de la taille minimum recommandée (première maturité sexuelle), hors saison du ou des pics de reproduction de l’espèce. Dans l’aquaculture, ils nourrissent les poissons avec des aliments durables, en quantité respectant un seuil de rendement optimisé par espèce, avec un maximum de co-produits, algues, insectes et lin. Ils utilisent des techniques d’élevage préservant la santé et le bien-être animal. Ils veillent à respect de l’environnement, en particulier en matière de rejet de matière organique et produits sanitaires.

Le retour de l’inflation a remis à l’honneur l’obsession de beaucoup de français pour diminuer le coût de leur alimentation. Il s’agit d’une sorte de schizophrénie : ce dont on parle, qui meuble les conversations entre amis à table, c’est la citoyenneté responsable, le « bio-local-équitable », mais quand on est derrière son caddie de supermarché, on redevient un consommateur et ce qui compte vraiment, c’est un autre trio bien plus prégnant : « pas cher, pratique et vite fait » ! On est en plein dans le « faites ce que je dis, pas ce que je fais » !

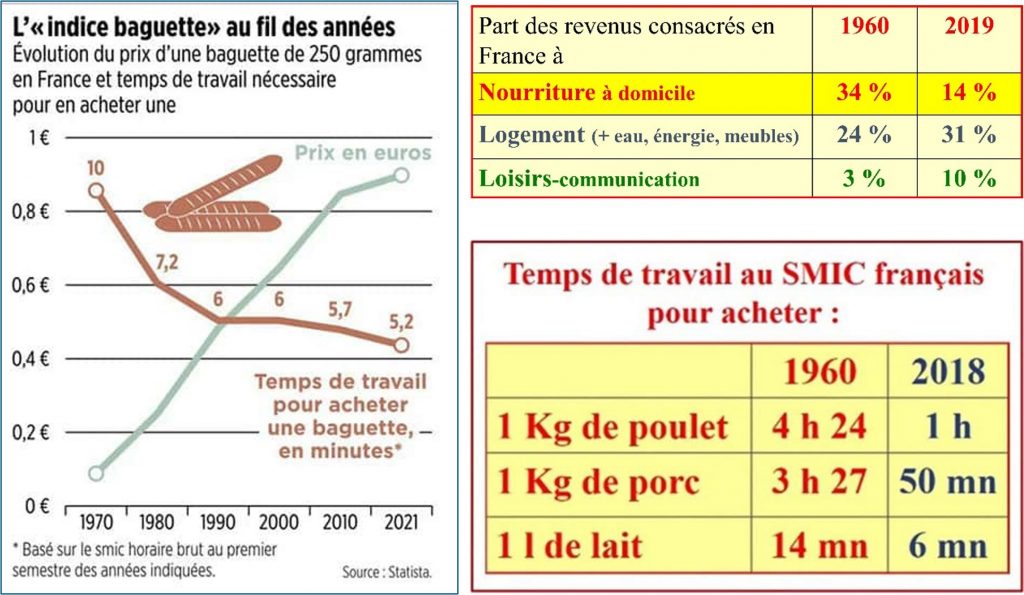

Or, rappelons-le comme je l’ai fait dans un article récent, la nourriture n’a jamais été aussi bon marché en France.

De plus, comme dans la plupart des couples, les deux conjoints travaillent, sans oublier les célibataires, le temps que l’on peut consacrer aux courses et à la cuisine est limité (dorénavant nettement inférieur à celui que l’on passe sur les réseaux sociaux !). Du coup, la recherche du « pratique, vite fait » s’est énormément développée, avec un choix toujours plus important de conserves, surgelés, et autres plats cuisinés prêts à réchauffer au micro-ondes. Mais du coup, on ne sait plus ce que l’on mange, et peu de gens lisent la liste des ingrédients écrite en tout petit, surtout qu’ils sont évidemment bourrés d’additifs : édulcorants, acidifiants, correcteurs d’acidité, anti-agglomérants, antimoussants, moussants, émulsifiants, gélifiants, épaississants, affermissants, agents d’enrobage, de charge, de glisse, gaz d’emballage, gaz propulseurs, stabilisants, séquestrants, poudres à lever, etc. Car malgré toutes les précautions, il en reste toujours des traces dans l’aliment, et ils ne sont pas tous bons pour la santé !

Mais de temps en temps, le citoyen éclairé sort de la gangue du consommateur et veux quand même faire mieux et pas seulement moins cher ; revenons donc à nos labels vertueux pour tenter d’imaginer les contours multiples du paradis de la « bonne » alimentation…

Le boom du « bon pour la santé »

Au sens strict, nous sommes ce que nous mangeons. Nous introduisons environ une tonne par an dans notre bouche (600 kg de liquide et 400 kg de solide), et à partir d’un certain âge, la quasi-totalité de ce qu’on a dans notre corps est passé par notre tube digestif. D’où l’idée d’être plus regardant sur la qualité des aliments que nous ingurgitons.

Or, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le bio n’a pas été créé pour être bon pour la santé mais plus respectueux de la planète. C’est un raccourci qui reste chaque jour à prouver que ce qui est bon pour la planète devient au final bon pour la santé. Car n’oublions pas que la nature a inventé l’amanite phalloïde, qui ne nous veut pas que du bien, et que les maladies « naturelles » sont de vraies maladies, qui peuvent tuer. Il y a un siècle, en quelque sorte toute la nourriture était bio, puisqu’on n’avait pas encore inventé l’agriculture « moderne » avec ses engrais et pesticides, et… on mourait couramment après souper. Et le plus gros scandale alimentaire récent en Europe reste celui des graines germées bio allemandes qui, en 2011, ont fait 47 morts et des milliers d’handicapés.

La réduction de l’utilisation des fongicides, pour souhaitable qu’elle soit, peut entrainer la réapparition de mycotoxines cancérigènes et génotoxiques… On voit bien l’ambiguïté de la double appellation des produits chimiques : on peut les appeler pesticides si on estime qu’ils sont d’abord des poisons, ou produits phytosanitaires si on estime qu’ils sont d’abord là pour protéger (les plantes, et les consommateurs). En fait ils sont les deux à la fois, tout est dans le dosage et l’utilisation à bon escient !

D’où le boom récent des labels santé de la nourriture, et particulièrement ceux concernant les produits alimentaires issus de l’agroindustrie. Un progrès décisif a été réalisé en 2017 lors de l’invention du Nutriscore, basé sur les magnifiques travaux de l’équipe du Pr. Serge Hercberg ainsi que l’expertise de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) et du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Depuis son lancement en France, plusieurs pays ont décidé de recommander son utilisation : la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Le principe, bien maîtrisé par tous les français qui ont passé des examens, est celui de la moyenne. On analyse finement le contenu d’un produit et on donne des points en plus chaque fois qu’on y trouve des nutriments et aliments à favoriser (fibres, protéines, fruits, légumes, légumineuses, fruits à coques, huile de colza, de noix et d’olive), et des points en moins quand il contient des nutriments à limiter (énergie, acides gras saturés, sucres, sel, additifs divers). On arrive alors à une moyenne, affichée sur le produit sous la forme d’un code couleur allant du A vert (excellent aliment) au E rouge (à éviter le plus possible). Le pari est qu’une fois informé, le consommateur sera amené à faire de meilleurs choix…

Ce label a donné lieu à une véritable foire d’empoigne avec l’industrie agroalimentaire, qui a tenté de défendre le plus longtemps possible son droit à vendre des produits à grand succès commerciaux, mais néfastes pour la santé. Certains politiques ont aussi tenté de défendre les produits de leurs terroirs, estimant injuste qu’ils soient ainsi pénalisés… même s’il est quand même difficile de proclamer, au nom de la sauvegarde des traditions et de l’emploi, que par exemple le roquefort ne soit pas un produit extrêmement gras dont on ne devrait pas abuser !

Certains politiques comme l’actuelle première ministre italienne, sont même partis en croisade contre un système jugé « absurde », « discriminatoire » et « pénalisant » allant jusqu’à parler de « plan secret » tramé par l’Europe contre l’Italie !

Bref, les opposants ont réussi à éviter que sa présence soit rendue obligatoire sur les étiquettes, mais le vent de l’histoire n’est pas en leur faveur, et début 2024, 1 360 marques avaient décidé de le faire figurer sur leurs packagings. D’après Santé Publique France, ils représentent près de 60 % des volumes vendus.

Voir à ce sujet mon article « Yuka, Nutriscore, les consommateurs ont un vrai pouvoir… s’ils veulent bien l’exercer ».

En 2024, la mode de calcul du Nutriscore a évolué, de façon à mieux prendre en compte par exemple la présence d’édulcorants chimiques remplaçant le sucre dans les sodas, à faire davantage de distinction entre les différents acides gras, à pousser la viande blanche par rapport à la viande rouge, ou les farines complètes riches en fibres. Et il y aura d’autres évolutions au fur et à mesure du progrès des connaissances, c’est normal de raisonner de façon dynamique.

La percée du Nutriscore, véritable service public dans un pays où, d’après l’Assurance maladie, 47 % des français adultes sont en surpoids et 17 % obèses, sans compter la fréquence du diabète, de maladies cardiovasculaires, et de cancers issus d’une mauvaise alimentation, a été boosté par l’émergence d’une start-up : Yuka.

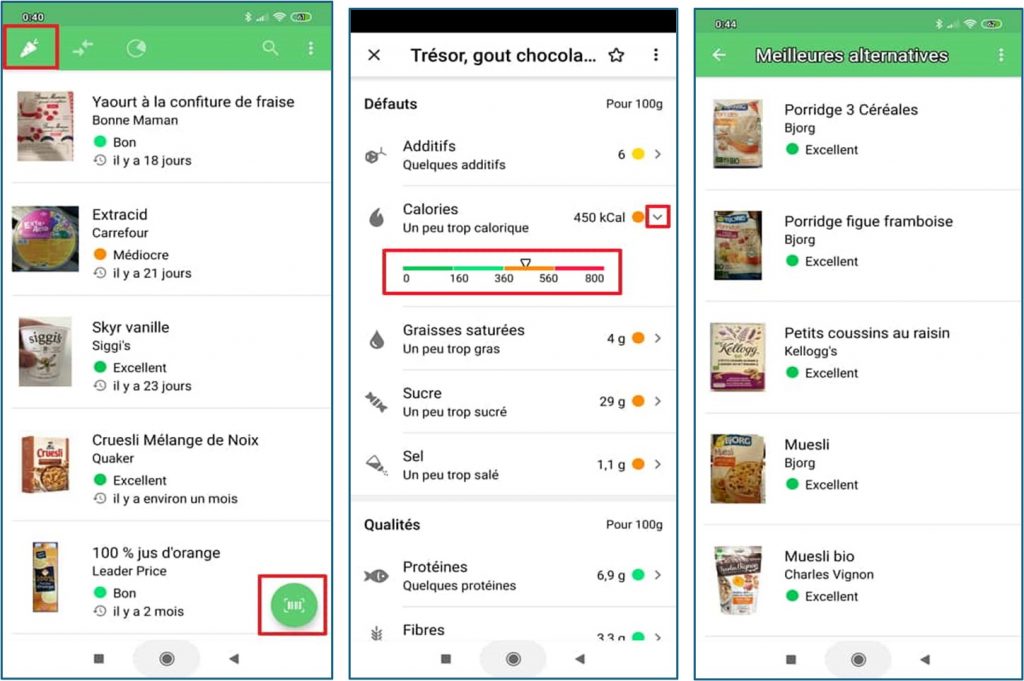

Voilà une jeune entreprise, créée en 2016, qui a su habilement accompagner les demandes potentielles des citoyens consommateurs, et leur fournissant de façon moderne une information de base via un simple clic sur le code-barre, qui, lui, est obligatoire sur les packagings. On s’affranchit donc de demander la permission au producteur et au distributeur de bien vouloir apposer une information au consommateur sur l’étiquette ! On y retrouve également une note moyenne (là sur 100 points) basée sur le même principe que le Nutriscore (et d’ailleurs elle utilise largement les données de ce label). Sauf que 3 millions de produits alimentaires et 2 millions de cosmétiques sont répertoriés. Ses promoteurs annoncent plus de 45 millions d’utilisateurs dans 12 pays (dont les USA) et 5 langues ! Sans compter le fait que, en ce qui me concerne, quand je « flashe » un produit dans mon supermarché, il arrive souvent que d’autres consommateurs arrivent avec d’autres produits en me demandant de bien vouloir le flasher !

Avec une surface aussi importante, et des utilisateurs qui modifient leurs achats grâce à elle (92 % disent ne plus acheter de produits classés rouges) elle finit à elle seule par avoir une influence considérable sur l’agro-industrie. Certaines grandes marques (par exemple Nestlé, Monoprix, Garancia, Unilever, Caudalie, Leclerc, Fleury Michon ou Intermarché) ont avoué avoir changé la composition de leurs produits « pour avoir la moyenne à Yuka » !!

Elle enrichit sans cesse ses bases de données, et profite du fait que quand on est devant son téléphone portable on peut lire pas mal d’informations, ce qui est impossible sur l’étiquette du produit. Elle justifie ses notes en détail (le sel, le sucre, les calories, les fibres, les graisses, les protéines, la bio bien sûr, etc.), présente progressivement un volet environnemental, et propose des alternatives, avec des produits similaires qui obtiennent de meilleures notes. Voir par exemple l’article « Manger plus sainement grâce à l’application Yuka ».

Les évolutions probables de ce mouvement iront vers la personnalisation de la nourriture. On n’indiquera plus seulement ce qui est, en soi et en général, bon pour la santé, mais ce qui est bon pour ma santé à un instant donné, en fonction de mes gènes, de mes intolérances, de mon état de santé.

Dans un premier temps on combine le plus et le moins, acceptant ainsi de payer deux fois : une pour retirer plein d’éléments de nos assiettes, et une deuxième fois pour en rajouter !

- On retire de plus en plus d’éléments de la nourriture ; c’est la mode croissante du « sans » : sans gluten, lactose, matière grasse, fruit à coque, arachide, sésame, œuf, avocat, fraise, kiwi, caféine, etc. ! Notons que, plus on a retiré d’éléments, plus la nourriture est chère… La percée du pain sans gluten et du lait sans lactose par exemple est absolument impressionnante dans les dernières années.

- Et dans le même temps, on ne cesse de rajouter des éléments, soit directement dans les aliments, soit sous forme de petites pilules de « compléments alimentaires » : vitamines de toutes sortes, protéines, oligoéléments, acides aminés, oméga 3, calcium magnésium, fer, bifidus etc.

Tout cela reste très culturel. Suivant les pays, ce que l’on souhaite savoir change. Les petits pots pour bébé par exemple, sur lesquels la vigilance est beaucoup plus importante, affichent dans le nord de l’Europe qu’ils ne contiennent pas de sucre, de sel ou de conservateur et par là qu’ils sont sains, tandis que ceux destinés aux marchés du sud de l’Europe détaillent les ingrédients et leur goût pour affirmer qu’ils sont savoureux.

Que deviendra alors la convivialité lorsqu’on voudra inviter à dîner ensemble des végétariens avec des végétaliens (pour qui le fromage est un poison) et des carnivores, des mangeurs de peaux des légumes (supposées contenir tous les éléments vitaux) et des gens qui les évitent (parce qu’elles concentrent herbicides et insecticides), le tout avec des musulmans qui ne prennent pas de porc, des juifs qui ne mélangent pas la viande avec le lait, des allergiques aux noix, aux crustacés ou aux arachides, des intolérants au gluten ou à la caséine, des gens qui ne mangent pas de champignons, des buveurs de vin, de bière ou d’eau gazeuse, d’eau du robinet ou minérale, un orthorexique et une anorexique ?

Comment casser la croute avec un « co-pain » si déjà il ne mange plus de pain, alors qu’il est prouvé que manger tout seul est désastreux pour la santé ?

Sans faire de la science-fiction, il est probable qu’à terme, avec le développement de la micro biologie et de l’intelligence artificielle, notre robot personnel, dûment programmé par notre médecin, nous proposera, voire nous confectionnera notre nourriture du jour la plus adaptée possible aux besoins de notre corps !

Le recherche de l’équitable et du local

Mais manger bien pour sa santé ne suffit pas à certains, qui veulent aussi penser aux autres et mettre en œuvre davantage de solidarité dans ce monde du chacun pour soi. Or le choix de son menu et du lieu où on achète sa nourriture est plein de conséquences. Car, quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec ! J’ai notamment détaillé cet aspect dans plusieurs articles, dont « L’avocat, la face cachée de la star des salades », « Ce qui se cache derrière le lait d’amande », « Le goût amer de l’exploitation du café dans le monde », ou encore « Saint-Valentin : le bilan carbone catastrophique des roses à l’heure de l’urgence climatique ».

Ce n’est donc pas la même chose de servir à la cantine scolaire du poulet de Bresse ou de Loué, et du poulet importé de Pologne ou du Brésil ! Voir mon article sur les cantines

Depuis de nombreuses années, des associations s’efforcent de plus en plus efficacement de mettre en place des filières de commerce équitables. Certaines sont maintenant très connues comme Max Havelaar (affilié Fairtrade), même s’il convient de relativiser : ce fameux commerce équitable représente une toute, toute, petite partie du commerce mondial, lequel se soucie fort peu d’équité et tient plutôt de la loi de la jungle. Sur son produit emblématique, le café, on estime que sur une production mondiale d’environ 9 millions de tonnes, le café labellisé équitable représente environ 250.000 tonnes, donc seulement 3 %.

Il se boit par exemple 2,5 milliards de tasses de café chaque jour dans le monde, essentiellement dans les pays du nord qui n’en produisent pas. A l’autre bout de la chaine, 25 millions de petits paysans vivent de la culture du caféier, et ce chiffre monte à près de 100 millions si on rajoute le commerce, le transport, le séchage, etc. Et au milieu quelques grandes firmes transnationales de l’alimentation contrôlent plus de 80 % du café : Nestlé (Suisse), Mondelez International (anciennement Kraft Foods), Starbucks et Cargill (États-Unis), Tchibo (Allemagne), Lavazza (en Italie), DEMB 1753 (aux Pays-Bas), qui, bien évidemment, ne sont pas les dernières à se servir. En fin de compte, dans un paquet de café moulu de 250 grammes commercialisé en grande surface autour de 2 à 3 €, il n’y a qu’environ 0,15 € pour le petit producteur, qui survit généralement dans une grande misère. Bien évidemment les producteurs qui livrent à Malongo ou Max Havelaar s’en sortent beaucoup mieux, d’autant plus qu’ils ne cessent d’augmenter leurs prix d’achat (+ 30 % en 2023 !). Il ne reste qu’à espérer que ces 3 % du café mondial plus vertueux infuse, ne serait-ce qu’un peu, sur les pratiques des 97 % restant.

Ce marché de l’équitable reste modeste, mais progresse régulièrement. Il est quand même passé de 278 millions d’euros en 2010 à 1 330 M€ en 2023 en France, soit près de 5 fois plus.

Cette notion de commerce équitable est souvent liée à celle de circuit court. Car, même si le Chiapas mexicain est à plus de 9 000 km de la France, son café équitable constitue en fait un vrai circuit court… en nombre d’intermédiaires !

Qu’est-ce qu’un « circuit court » ?

L’expression « circuit court » est très à la mode, elle cache plusieurs réalités complémentaires :

1) : Petit nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur ; l’idéal étant qu’il n’y en ait aucun (autoconsommation), ou que l’agriculteur vende lui-même sa production. NB. : Rien n’empêche dans ce cas de faire de nombreux kilomètres entre le producteur et le consommateur (exemple : commerce équitable du café)

2) : Faible distance géographique ; le « Locavore » veut manger majoritairement (voire exclusivement) des produits qui ont poussé à moins de 100 Km de son domicile, ou dans son département. NB. : Est-ce écologique de multiplier les petits transports ?

3) : Proximité idéologique : tous les intervenants de la chaine partagent les mêmes idées sur l’agriculture, l’alimentation et la justice internationale !

En fait chacun a sa définition personnelle du circuit court équitable ; il concerne aussi bien les marchés et foires, que les fermes ouvertes, les AMAP, et autres Jardins de cocagne, Ruches qui dit oui ou paniers bio, les potagers personnels, jardins ouvriers, les « Incroyables comestibles » et fermes urbaines, la vente directe sur internet, etc. Si on additionne le tout, ça finit par représenter une part non négligeable de l’alimentation des français et des débouchés des agriculteurs. Non négligeable, mais encore fort minoritaire quand même : quelques dizaines de milliers d’agriculteurs français en tout sont concernés sur les 400 000 qui subsistent dans l’hexagone…

De nouvelles initiatives ont émergées dans les dernières années, tendant à démontrer que ce secteur de l’alimentation a encore beaucoup à inventer.

On peut citer en particulier la remarquable succès story de la « marque de consommateurs » C’est qui le Patron, qui propose du local équitable en soutien aux producteurs. Les deux fondateurs s’émeuvent de la crise du lait récurrente en Europe et se disent que si les éleveurs laitiers ne gagnent plus leur vie, ils finiront tous par abandonner ce métier très exigeant et qu’au bout du compte les français en seront réduits à importer leur lait du petit déjeuner ! En 2016 ils ont l’idée de regrouper des consommateurs pour réfléchir ensemble à un cahier des charges de ce qui serait, à leur avis, un « bon » lait, et de chiffrer précisément le coût de production de chacun des items retenus. Ce faisant, ils deviennent les vrais patrons du système, d’où le nom de la marque. La célèbre brique de lait bleue est du coup vendue plus cher que la quasi-totalité des autres lait vendus en supermarché, un pari énorme sur ce rayon où tout le monde pensait que seul le prix comptait. 7 ans après, c’est le lait le plus vendu dans nombre de ces rayons, résultat d’une politique de communication remarquable et d’une mobilisation incroyable de maintenant 14 000 consommateurs sociétaires qui vont jusqu’à visiter personnellement les 3 000 fermes avec lesquelles ils ont contracté, pour vérifier le respect du cahier des charges, et que le producteur peut vraiment tirer un revenu décent de son activité, garantissant ainsi sa pérennité et la transmissibilité de son exploitation. Ils se sont entre temps diversifiés pour commercialiser, outre le lait qui les a fait connaître, une trentaine de produits : jus de pomme, steak haché, beurre, miel, chocolat, farine, etc. Ils estiment avoir 14,7 millions d’acheteurs et sont déjà présents dans près de 10 000 magasins en France, et dans plusieurs pays : Belgique, Espagne, Allemagne, Grèce, Italie, Maroc, Royaume-Uni, Pays-Bas et même aux États-Unis !

Pas cher, pratique, vite fait, bon pour la santé, allégé, bio, local, équitable, « sans », « avec », label rouge, AOC, on ne sait plus quoi faire ni quoi acheter, et la tentation est réelle de se fixer sur un ou deux de ces éléments de façon semi obsessionnelle. Le marché du label se développe d’autant plus que leur multiplication finit par nous angoisser. S’il y en a autant, c’est bien parce que la nourriture est dangereuse. On a même des journaux grand public qui titrent « Manger tue » ! Et des guides pour mieux choisir son label favori se multiplient.

Mais ce n’est pas fini, car une nouvelle génération de labels est en passe de s’imposer !

L’émergence du « bon pour la planète »

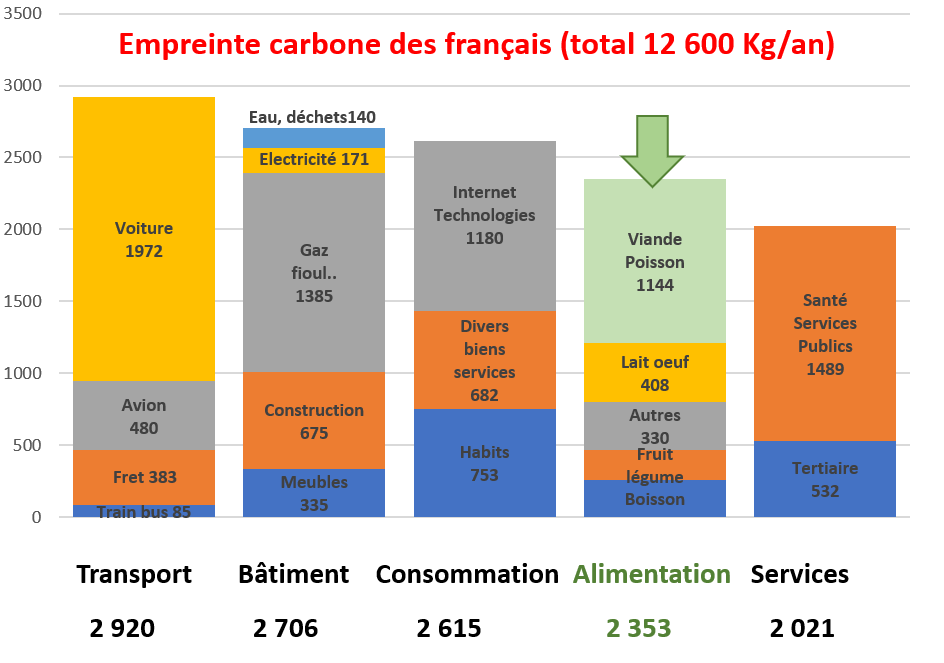

L’agriculture et l’alimentation sont la source du quart des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine sur la planète, comme je l’ai détaillé dans mon article « L’agriculture CAUSE du réchauffement climatique ». Or nous sommes tous les témoins d’une accélération très rapide des conséquences de ce réchauffement : sécheresses, inondations, incendies, tempêtes, érosion des côtes, etc.

L’effondrement de la biodiversité n’est pas moins préoccupant ! J’ai en particulier traité de ce sujet dans mon dossier sur les insectes.

Du coup s’impose donc progressivement l’idée que bien manger, ça n’est pas seulement manger pour sa santé ni même pour être solidaire des agriculteurs locaux et vertueux mais c’est aussi, et bientôt surtout, manger correctement pour la planète : ne pas trop la réchauffer et ne pas trop épuiser ses ressources.

Pour les premières mesures on n’a pas vraiment besoin de label, car il suffit de comprendre que nous devrions moins gâcher, utiliser moins d’emballages, manger moins de produits transformés, des produits cultivés moins loin de chez nous, et moins de produits animaux.

Comme je l’ai détaillé dans l’article « Les vaches menacent-elles notre avenir climatique ? », tous les efforts devraient commencer par la diminution de la consommation de viande rouge, et de laitages. Il y a 1,7 milliards de bovins sur la planète, chacun réchauffe autant la planète qu’une voiture, et tous ensemble, ils sont à l’origine de pas moins de 10 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre !

Pour caricaturer, rappelons qu’un carnivore qui roule en vélo réchauffe plus la planète qu’un végétarien qui roule en 4/4 !

Le programme de base : pas de viande le soir quand on en a mangé à midi, pas tous les jours, et pas de trop grosses portions (passer du bœuf-carottes à la carotte au bœuf est excellent pour la planète, tout en restant une bonne option gastronomique !).

Mais, si on savait vraiment combien on a émis de gaz à effet de serre pour pouvoir remplir notre assiette, si tous les menus des restaurants et des cantines affichaient cette information, nul doute que nous changerions progressivement d’habitudes alimentaires.

L’association de restaurateurs Bon pour le climat. mène un combat d’avant-garde sur ce sujet. Elle tente en particulier de systématiser les menus privilégient les légumes, et offre aux professionnels un éco calculateur, pour les aider à modifier leurs recettes en faveur du climat.

Mais la véritable nouveauté est l’apparition de labels environnementaux grand public, sur le modèle de ce qui a été fait pour le Nutriscore.

On peut citer, entre autres le label Eco score, notamment promu par Yuka ; on le retrouve dorénavant sur cette application.

Mais aussi le Planet Score, promu par le mouvement de consommateur Que choisir. Il comporte trois notes : pesticides, biodiversité et climat, plus une appréciation du mode d’élevage pour les produits animaux. Il est reconnu officiellement par le gouvernement depuis avril 2024. 135 000 aliments ont déjà été ainsi analysés et 222 marques ont accepté de faire évoluer leurs produits pour améliorer leur score environnemental.

En matière de biodiversité, il note en particulier la perturbation des milieux et dégradation des mosaïques paysagères, les pollutions chimiques (pesticides, antibiotiques, antiparasitaires, plastiques, cadmium…), et l’appauvrissement génétique de la diversité des plantes cultivées et des animaux d’élevage.

En matière d’impact climatique : émissions de gaz à effet de serre, déforestation importée (par exemple par les achats de soja utilisé dans l’alimentation animale), mobilisation d’énergies fossiles et émissions de protoxyde d’azote liées aux engrais de synthèse (modulé par l’externalité positive de stockage de carbone dans les sols agricoles), saisonnalité des productions (impact des serres chauffées sur la consommation d’énergie), transport de denrées par avion, etc.

Notons qu’à la suite d’une action judiciaire initiée par par l’ONG IFOAM Europe, la marque Eco-score cessera d’être utilisée en France et en Europe par l’Ademe et par Yuka au plus tard 2024. Voici le communiqué publié conjointement par l’ADEME, Yuka et les IFOAM : https://bit.ly/3RowJ2t . C’est donc la version Planetscore qui va perdurer.

Un des problèmes de ces labels est que le diable est dans les détails. On peut attribuer une note globale au blé contenu dans un aliment, mais dans un biscuit, vu les quantités produites, la provenance du blé vient de plein de champs de plein de producteurs. Or chaque champ est un cas particulier. S’il est relativement facile de séparer le blé bio du blé conventionnel, en matière de réchauffement climatique, il est encore plus important de s’informer s’il y a des haies autour du champ, s’il a été labouré ou pas, irrigué ou pas, quelles rotations de plantes ont précédé la culture et si le blé y a été associé à des légumineuses… Ce n’est donc pas le produit en tant que tel qu’on devrait labelliser, mais la ferme et le fermier ! D’où l’émergence de labels attribués à la ferme, dont le Label bas carbone attribué par le gouvernement, et qui permet à ceux qui l’obtiennent d’acheter des « crédits carbone ». On est là encore dans les balbutiements, mais il y a toutes les chances pour que ce genre de qualification se généralise !

Bienvenue donc dans le monde de la complexité ! Si on veut tout faire, être solidaire de son estomac, des agriculteurs locaux et de la planète, tout en dépensant peu d’argent et de temps pour son alimentation, c’est pratiquement mission impossible ! Mais si on veut faire des choix raisonnables, une meilleure information est la base du progrès !

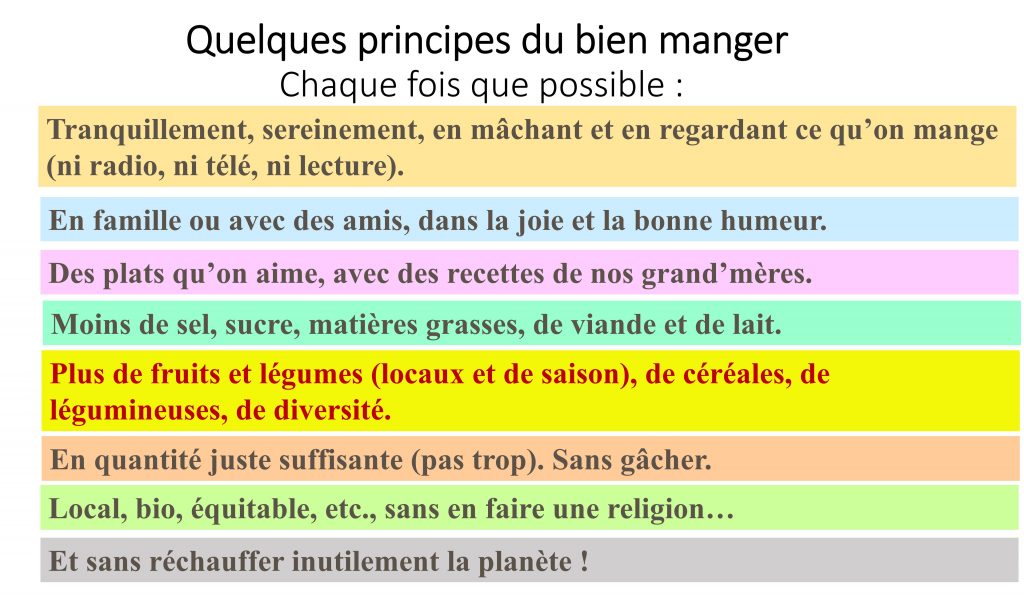

Pour nous rassurer, tentons en conclusion une liste simple de ce qu’il conviendrait de faire pour vraiment bien manger ; la plupart des items ne coûtent rien, à part la volonté de progresser !